「陸上競技の記録を向上させるのにデッドリフトは有効か?」と聞かれたら

迷わず「YES」と回答するだろう。

理由はデッドリフト1つで背面の筋肉をカバーできる上に、

意外と周りの選手は取り入れていないので差別化ができるからだ。

今回はデッドリフトの有用性について解説していこう。

本日の質問

内川

こんにちは、

陸上アカデミアの内川です。

今日はデッドリフトに関する質問に回答していきます。

質問者

デッドリフトって陸上(短距離)に効果的ですか?

また、重量、回数、セット数はどのぐらいでしょうか。

今日はこの質問に回答していきます。

まとめると

- 陸上競技の短距離にデッドリフトは有効か?

- やるならどのようなメニューがいいか

ですね。

ではここから回答していきます。

結論

【今日の結論】

デッドリフト自体極めて有効なトレーニングだけど

周りの選手はやらない。

あなたがやらない理由は??

ではまずデッドリフトとはどんな種目かから解説します。

デッドリフトとはかかとから脊柱起立筋まで動員する、

最強の背面トレだ!

まずはデッドリフトが何かを知らないあなたのために、

デッドリフトの紹介から。

デッドリフトとはコレだ!

まずはデッドリフトの紹介動画です。

デッドリフトはBig3の1種目である

Big3とはなんぞや

Big3という種目はご存知でしょうか。

これはオリンピックシャフトを使った

パワーリフティングという競技を構成する3種目です。

ビック3とは以下の種目から構成されます。

- ベンチプレス

- スクワット

- デッドリフト

今回ご紹介するデッドリフトは

このパワーリフティングという種目の中の1種目です。

陸上界のBig3は一味違う

世間一般のBig3とはこの「ベンチプレス、スクワット、デッドリフト」なんですが、

なぜか陸上界だけは「ベンチプレス、スクワット、クリーン」です。

このブログでもクリーンの有用性を広めるために

かなりの数の記事を書いていますが、

それはデッドリフトを抜いていいという意味ではありません。

あわせて読む

Big3はBig3として存在し、

そこにプラスでクリーンを取り入れるべきだという話をしているわけですね。

あなた

あれほど有用なクリーンを

デッドリフトの代わりにしてはいけないんですか?

という質問をよくいただきますが、答えは

内川

ダメです!!

内川

理由は効果が違うからです。

クリーンとデッドリフトの違いは爆発的パワーの有無

クリーンは筋肉の収縮(トリプルエクステンション)を利用して

爆発的なパワーを生む種目です。

一方デッドリフトは同じくトリプルエクステンションは用いますが、

背面の筋肉全体を利用して重いものを持ち上げる動作です。

効いている場所それから目的が異なります。

その証拠に筋肉を大きくすることが生きがいである

ボディビルダーはクリーン系の種目は行いません。

クリーンで鍛えられる爆発的パワーは、

筋肉の見栄えで競うボディビルの結果には関係ないからです。

| クリーン | デッドリフト |

|---|---|

| 下肢全体の爆発的パワー | 背面全体の大きな力 |

| 瞬発力 | 筋量上限アップ |

ということなのでデッドリフト、クリーン両方とも

取り組むことをオススメします。

さらに言うと、ベントローを加えてBig5として

取り組むのはもっとオススメです。

ではここからはデッドリフトに絞って効果を見ていきましょう。

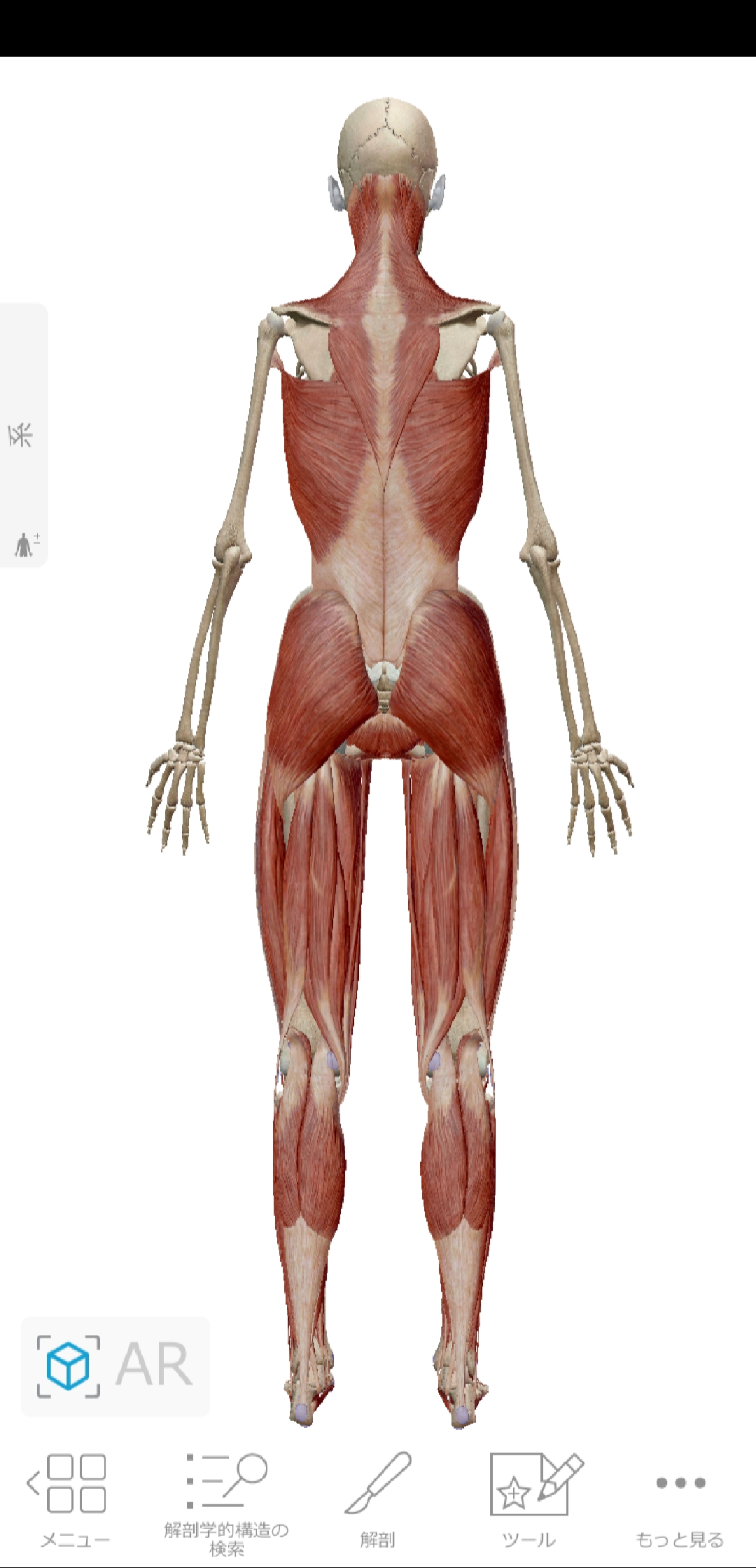

デッドリフトは背面の筋肉全体に効く

デッドリフトはどこの筋肉に効いているのか?

先ほど背面の筋肉に効いているという話はしましたが、

具体的にどこの筋肉に効いているのでしょうか。

デッドリフトで効く筋肉群は以下の通りです

- 大殿筋

- 大腿四頭筋

- 脊柱起立筋

- 広背筋

- 僧帽筋

- ハムストリングス

解剖図で言うとここの部分になります。

クリーンだと脊柱起立筋より上には大きな刺激が入らないので、

別途行うことが必要です。

デッドリフトの優れている点

デッドリフトの優れている点は以下の2点です。

- 背面を全て鍛えられる

- ハーフ/フルで狙いを分けることができる

それぞれ見ていきましょう。

1.背面全てを鍛えられる

デッドリフト最大の特徴はこれです。

アスリート視点で見れば、

鍛えられる部位が多ければ多いほど

そのトレーニングは優れているといえます。

(ボディビルダー的には逆に1つの筋肉に集中した鍛え方が効率的。)

理由はアスリートの目的は筋トレをすることではなくて、

パフォーマンスを向上させることだからです。

パフォーマンスを向上させる、言い換えると「筋肉を使いこなす」ためには

筋間コーディネーション力を高めることが必要です。

なのでアイソレーション種目よりもコンパウンド種目に取り組むべきだという話もしました。

→ 試合期にはコンパウンド種目に取り組むと

使えない筋肉なんてなくなる

そして、高重量を扱いつつ筋間コーディネーション力を

アップさせるための最適なトレーニングがデッドリフトです。

人が最も高重量を発揮できるトレーニングはデッドリフトかスクワットです。

ということなので最大筋力を上げつつ筋間コーディネーション力をアップさせるためには、

デッドリフト及びスクワットを重点的に取り組んでいけば良いということになります。

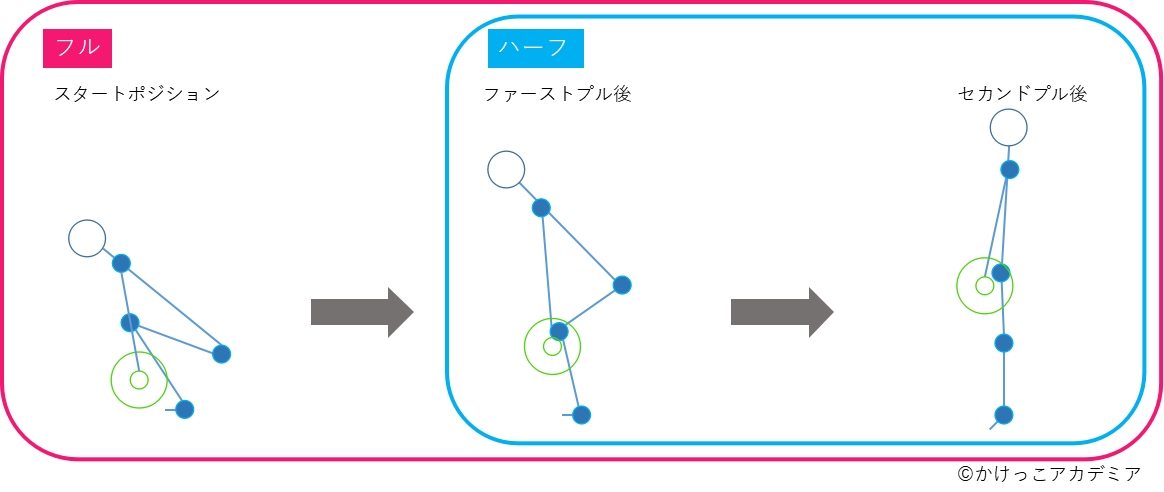

2.ハーフ/フルで狙いを分けられる

続いてのメリットはハーフ/フルで狙いを分けることができるということです。

下図はハーフとフルのフォームの違いです。

このようにハーフはセカンドプル→フィニッシュ。

フルはファーストプル→セカンドプル→フィニッシュとなります。

違いのファーストプルがあるかないかですが、

このファーストプルこそアスリートには重要です。

ファーストプルはハムストリングスで引く

なぜファーストプルの有無が重要かと言うと、

ファーストプルはハムストリングスメインで引くからです。

コンパウンド種目の説明のところでもお話ししましたが、

関節が伸びるとその関節に付着している筋肉が伸びます。

すなわちファーストプルでは膝がメインで伸展しているので、

ハムストリングスが伸び縮みしています。

伸び縮みしているということは力を発揮しているということなので、

ファーストプルではハムストリングスに効いているわけです。

関節が伸びる

↓

付随している筋肉が伸びる

↓

付随している筋肉が力を発揮する

↓ ↓

関節を曲げると筋肉が力を発揮する

→ 助走スピードを上げるなら

ハムストリングスの強化は必須科目

臀部、腰部を鍛えるならセカンドプル以降が大切

一方臀部および腰部を鍛えるのであれば、

セカンドプル以降が大切です。

ファーストプルが終わった時点で膝関節はほとんど伸びきっているので、

伸展できる残りの関節は股関節です。

結果的に臀部やそれから腰の筋肉、

それからさらに上の脊柱起立筋等の筋肉に刺激が入ることになります。

つまり臀部、腰、背中の筋肉を鍛えるのであれば

セカンドプルに重点を置くべきで、

結果的にハーフデッドリフトが大切だということです。

→ 試合期のウエイトトレーニングはコンパウンド種目に取り組め!

これで絶対に傷めない!

怪我をしないデッドリフトのフォームを完全解説

ここまでデッドリフトの有用性をお話ししても

あなた

デッドリフトは腰を痛めそう

と心配する方がいますね。

実は私もきちんとデッドリフトを研究するまでは

内川

デッドリフトで腰痛めそうで怖いな

と思っていました。

理由は高校や大学で行っていたデッドリフトが

オーソドックスなデッドリフトではなく、

「ルーマニアンデッドリフト」という

特に腰に負担がくる亜種だったためです。

それ以降デッドリフトについて真剣に学び始め

きちんとしたフォームを習得してからは、

デッドリフトに対する恐怖心というものは一切消え去りました。

刃物と同じで正しい扱い方を習得すれば、

極めて強力な道具になります。

ではここからは私が長年かけて習得した

デッドリフトのエッセンスをお伝えしたいと思います。

最も大切なポイントはバーと腰が

いつも最短距離であること

デッドリフトで怪我する部位ナンバーワンといえば腰です。

いわゆるぎっくり腰になってしまいます。

ぎっくり腰になってしまう最も大きな理由は、

バーと腰が離れすぎていることです。

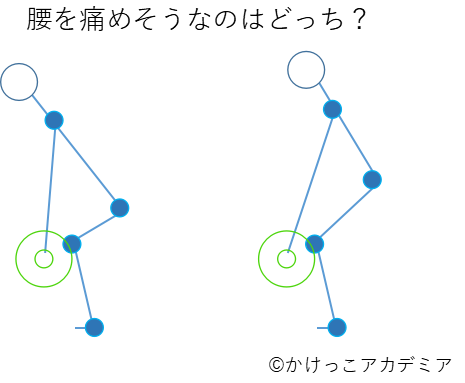

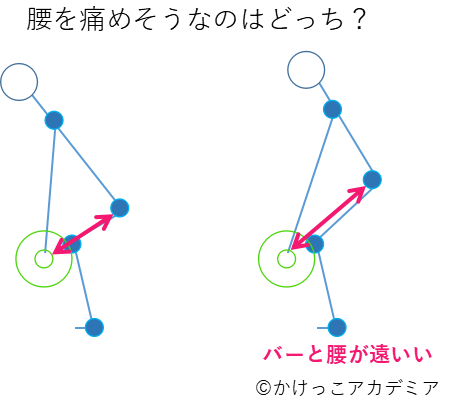

下の図を見比べてみてください。

右と左どちらが腰に悪そうですか。

そう、右ですよね。

この頭の左右の違いはバーと腰の距離です。

左はバーと腰が遠いですが右はバーと腰が近いです。

人間の体は遠くのものを持てば持つほど負荷がかかるようになっています。

なので腰を怪我しないためには、

常時バーと腰の距離を近くするということが大切です。

そのためにコツは以下の2つです。

- スタートポディションで肩を最も前に出す

- 必要以上にフィニッシュで胸を張らない

それぞれ解説します。

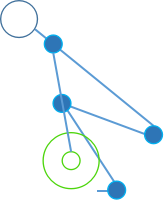

1.スタートポディションで肩を最も前に出す

基本フォームのバーと腰を常に近くするということは、

なるべく前傾しなければなりません。

肩を前に出すということは必然的に腰も前に出てくるので、

バーと腰の位置が近くなります。

そしてこの肩とバーの位置関係は、

ファーストプルを終えるまで持続させなければいけません。

ファーストプル以降は必然的に腰とバーが近くなるからです。

各局面の肩と膝とバーの位置関係は次のようになります。

| スタート | ファーストプル | セカンドプル |

|---|---|---|

|

|

|

| 肩>膝>バー | 肩>バー>膝 | バー>膝≧肩 |

2.必要以上にフィニッシュで胸を張らない

これも多くの方がやりがちですが、

フィニッシュで必要以上に胸を張ってはいけません。

ここで胸を大きく張ったからといって何も変わらないからです。

効果はないけど腰を痛める。

これをやる必要はありませんね。

オススメのグリップとスタンス

最後にオススメのグリップとおすすめのスタンス、

それぞれご紹介していきます。

まずグリップですが以下の3つから選びましょう。

- オーバーハンド

- アンダーハンド

- オルタネイト

1.オーバーハンドグリップ

いわゆる順手の持ち方です。

このグリップは手のひらと体でバーを挟むので

転がりにくいという特徴があります。

一方背中が丸まりやすい人がこのオーバーハンドグリップを採用すると

背中が丸まってしまうので、

そういった形は次のアンダーハンドグリップがオススメです。

2.アンダーハンドグリップ

デッドリフトでこのアンダーハンドグリップ(逆手)を

採用してる方はあまりいないのですが、内川的にはオススメです。

理由はオーバーハンドグリップよりも胸を張った状態で握れるので、

上半身が丸まってしまう方はこのアンダーハンドグリップを採用するのが良いでしょう。

ただバーが一番外側に位置するので、

途中で転がってしまうことがよくあります。

そのためにもこうしたリストストラップやパワーグリップというものを

用いて高重量を扱うようにしましょう。

リストストラップ

パワーグリップ

3.オルタネイトグリップ(ミックスグリップ)

オルタネイトグリップとは順手と逆手を両方用いる握り方です。

パワーリフティングとでストラップが用いない時に採用する握り方なので、

現時点で検討する必要はあまりないと思います。

左右で異なる握り方をするため、左右の筋肉に異なる刺激が入ります。

こうした理由からもうあまりオススメはしておりません。

スタンス

最後にスタンスですが、オーソドックスなデッドリフトであれば足は腰幅。

それからグリップする位置は肩幅より少し広めが良いと思います。

全体的なフォームに関してはこちらの動画を参考にしてみてください

(完璧に説明されているので、私があえて付け足す必要はありません)。

まとめ

【今日のまとめ】

背筋を鍛えたいなら通常の背筋ではなく、

デッドリフトでダイナミックに鍛えよ!

コメント