陸上競技の記録を伸ばすために

ウエイトトレーニングをするなら、

パフォーマンスに直結しやすいコンパウンド種目から

手を付けるのがオススメです。

試合期に行うトレーニングを間違えると

記録の停滞に繋がるので注意しましょう。

内川

こんにちは、

陸上アカデミアの内川です。

内川

陸上競技の記録を伸ばす上で大切な要素が、

ウェイトトレーニングです。

その中で、

どんな種目のウエイトトレーニングをしたらいいか

迷ってしまうことはありませんか。

今回は試合期に行うべきウエイトトレーニングについて

ご紹介します。

【今日の結論】

試合期にはパフォーマンス向上が大切なので、

複合関節種目であるコンパウンド種目に取り組め

試合期で大切なのはパフォーマンス力である

ウエイトトレーニングでつけた力を

そのまま陸上競技の記録向上に結びつけるためには、

増えた分の筋肉を使いこなすトレーニングをしなければなりません。

これをしないと「ウエイトでつけた筋肉が使えない!」という結論になってしまいます。

まずは筋肉が使えないのではなくて

「筋肉を使いこなす練習をしていないからいけないのだ」という

視点を持つようにしましょう。

「ウエイトで付けた筋肉は使えない」はウソ!

陸上選手はどんどんウエイトするべき!

その上でどのようにして

筋肉を使いこなす練習をしたらよいのかという点を

お話しします。

効率の向上とパワーの底上げ

A君とB君という二人の陸上選手がいます。

これらの総合的なパワーと

そのパワーをパフォーマンスに発揮転換できる効率は

以下の通りです。

そしてパワー×効率=パフォーマンス(記録)となります。

| A君 | B君 | |

|---|---|---|

| パワー | 200 | 100 |

| 効率(テクニック) | 30% | 70% |

| パフォーマンス | 60 | 70 |

今回の例で言うとA君は200のパワーを持っています。

これはB君が持っている100の倍です。

しかしそのパワーをパフォーマンスに変換できる効率、

これがA君は30%、

B君は70%です。

よってA君のパフォーマンスは

パワー(200)×効率(30%)=60 のパフォーマンスとなります。

一方B君は

パワー(100)×効率(70%)=70 のパフォーマンスとなります。

従ってA君とB君が100m競争した場合は

B君の方がパフォーマンスが高いです。

100mでのパフォーマンスとは、

そのまま「自分を前方向に進める能力」と言えるので

100mのタイムに直結します。

つまりA君はB君の

倍のパワーを持っているにも関わらず

そのパワーをきちんと使いこなすことができていないので、

B君に100mで負けてしまうということです。

筋肉を増やすと遅くなると思っているのは

筋肉を使いこなす練習をしていないだけだ

この2つの要素の

「パワーを向上させるウエイトトレーニング」それから

「効率を向上させるウエイトトレーニング」がそれぞれあります。

今回は「効率を向上させるウエイトトレーニング」に

視点を合わせてお話をしていきます。

パフォーマンス能力を向上させるには

コンパウンドトレーニングだ

先ほどの「効率を向上させる方法」、

このウエイトトレーニングが

コンパウンド種目というものです。

コンパウンドの解説の前に

まずは筋間コーディネーションという概念を説明します。

筋間コーディネーションという概念

筋間コーディネーションとは

「各々の筋肉を連動させて

発揮できるパフォーマンスを向上させる」という概念です。

筋肉はどのように動くのか?

ここで質問です。

内川

筋肉とはどのようにして動くのでしょうか?

あなた

筋肉は骨を動かすと動く!

内川

はい、

その通りです。

では筋肉と骨は何で繋がっていますか?

あなた

筋肉と骨は腱で繋がってます!

内川

これまた正解です。

ではどのようにすれば骨は動きますか?

あなた

骨は関節を動かすと動きます!

内川

素晴らしい!

つまり骨と骨は関節が繋がっていて、

関節を曲げると骨が動き、

筋肉が伸びるのです。

内川

よって、

関節動かせば動かすほど

筋肉を使ってるということが分かりますね?

筋肉が伸びるということは

伸びた分だけ大きな力を発揮することができます。

すなわち、

たくさんの関節を動かせば動かすほど

大きな力が発揮できるということが分かるかと思います。

そしてウエイトトレーニングにおいて、

2つ以上の関節を動かす動作をコンパウンド種目。

逆に1つの関節のみを動かす動作をアイソレーション種目と言います。

コンパウンド種目種目の特徴

ではコンパウンド種目の特徴を見てみましょう。

コンパウンド種目の特徴は

たくさんの関節を動かすことなので、

結果的にたくさんの筋肉を使えることになります。

すなわち全身で発揮できる力は大きくなります。

また一つのトレーニングで

いくつもの筋肉に刺激を入れることができるので、

時間効率が良いという点あります。

しかしこれらはコンパウンド種目の特徴の一つでしかありません。

最も大切な特徴は

必然的に筋肉間でのコーディネーションが生じるということです。

筋肉間でのコーディネーション、

つまり筋間コーディネーションとはなにかと言うと、

複数の筋肉を協調性を保ったまま

高いパフォーマンスを発揮することです。

筋間コーディネーション

複数の筋肉を協調性を保ったまま

高いパフォーマンスを発揮すること

具体的に言うと

「それぞれ100の力を発揮出来る筋肉を同時に使った時に、

200または200以上の力を発揮できるか」です。

複数の筋肉を使ってシナジーを起こすことができるかということです。

これができないと先ほどのA君みたいに、

200の力を持っていても30%の力しか発揮できずに、

トータルの筋肉が少ないB君に負けてしまうのです。

これはひとえに筋間コーディネーション力が低いことに起因しますが、

コンパウンド種目は必然的に複数の関節を動かす必要があるので

筋間コーディネーション力を鍛えることが可能です。

一方1つの関節しか動かさないアイソレーション種目では、

どれだけ頑張っても筋間コーディネーション力を鍛えることはできません。

なので試合期には複数の関節を動かす、

つまり「よりスポーツの力の発揮の仕方に近い

コンパウンド種目」に取り組むことが大切だということです。

コンパウンドとアイソレーションの使い分けは

時期による!

だったらコンパウンド種目だけやっておけばいいじゃん

という話をすると、

あなた

だったらコンパウンド種目だけやっておけばいいじゃん!

という流れになるのは当然です。

しかしこの答えは

内川

NO!

です。

理由はコンパウンド種目は複合関節動作ゆえに

力が分散してしまうからです。

つまりパワーの底上げを図らなければならない

試合期ではない鍛錬機(夏のオフ期や冬季練習)には、

増やしたい筋肉をピンポイントで刺激を与えられる

アイソレーション種目の方が適しています。

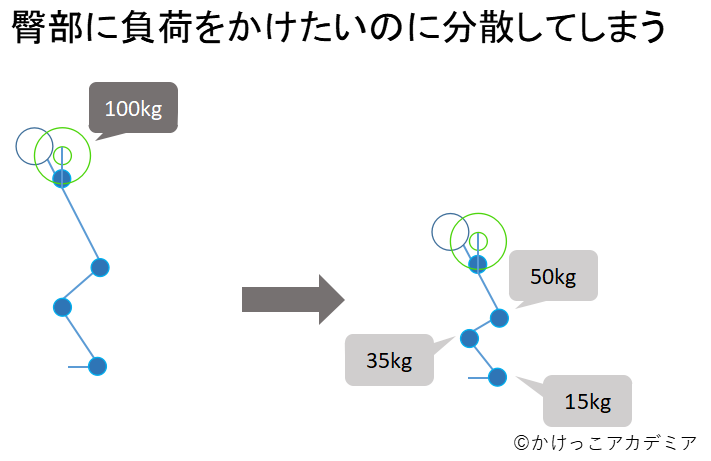

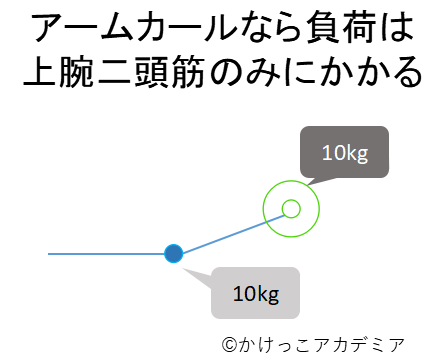

具体例を挙げると100kgのスクワットを行った場合と

10kgでアームカール行った場合。

コンパウンド種目は負荷が分散する

スクワットはコンパウンド種目なので

股関節、

膝関節、

足首とたくさんの関節を動員します。

すなわち

- 臀部の筋肉

- 太ももの筋肉

- すねの筋肉

- ふくらはぎの筋肉

こうした沢山の筋肉で100kgを挙げることになるので、

各筋肉に負荷が分散してしまいます。

筋肉に的確に刺激を入れるテクニックがあれば良いですが、

テクニック不足だと悲惨です。

例えば極端に太ももの筋肉にだけ刺激が集中してしまうこともあります。

そうなるとこの人はなかなかスクワットで

臀部の筋肉やすねの筋肉を鍛えることはできませんよね?

だったら初めから臀部や脛だけを使った種目を行うべきだと思うのです。

負荷が逃げないので。

アイソレーションは負荷が集中する

そしてこの臀部や脛だけ使った種目。

これこそが単関節種目であるアイソレーション種目です。

アイソレーションを使いこなして

冬季練でライバルに差をつけろ!

コンパウンドとアイソレーションの特徴まとめ

最後にコンパウンド種目とアイソレーショントレーニングを、

目的ごとの場合分けをしてみましょう。

| コンパウンド種目 | アイソレーション種目 | |

|---|---|---|

| 種目例 | スクワット クリーン ベンチプレス |

アームカール レッグカール カーフレイズ |

| 方向性 | アスリート | ボディビル |

| 重視する項目 | 多くの筋肉で効率重視 | 単一筋肉で効率悪く |

| チーティングの有無 | あり | なし |

| 取り組むべき時期 | 試合期 | 鍛錬期 |

このようにコンパウンド、

アイソレーションは各々最適な時期が異なります。

この差はピリオダイゼーションを取り入れる上で

極めて重要な要素となるので、

必ずマスターしましょう。

ピリオダイゼーションについてはこちら。

まとめ

【今日のまとめ】

試合期はパフォーマンス力向上のため

コンパウンド種目に取り組め!

鍛錬機にはアイソレーション種目も忘れずに!

コメント