部活動している中高生や小学生の保護者からよく

「速く走るための練習を教えて下さい」という質問が来るが、

その質問には絶対に回答できない。

その質問は学生であればクラスの話したこと無い友達に

「どうやったら勉強できるようになる?」と聞かれるのと同義であり、

社会人であれば他部署の後輩に「どうしたら仕事できるようになりますか?」と

聞かれるのと同義だからだ。

スポーツはメニューをこなせば上達すると思っている人が非常に多いが、

今回の記事を読めばどうすれば自身(子供)がスポーツでハイパフォーマンスを発揮できるかの

足がかりになるだろう。

こんにちは、陸上アカデミアの内川です。

中高生向けの競技力アップの情報発信や、小学生向けの陸上教室を行っているとよく、

「やっておいた方が良い練習を教えて下さい」という質問が来ます。

上のLINEは陸上アカデミアの体験レッスンに来てくださった方の保護者様からの感想LINEなんですが、

こういったやりとりを週1くらいでしています。

先日も体験に来てくださったお子様のお父様が「メニューを知りたいんですよね」と言っていました。

そのたびに僕は「その質問には回答できないです」という旨をお答えしているんですが、

毎回その理由を説明するのに飽きているのでここらでまとめて回答しておきたいと思います。

結論

【今日の結論】

「今の問題を解決する道具」が練習であるので、

「やっておいた方がいい練習」というものは存在しない。

ではなぜ「『やっておいた方がいい練習』というものは存在しない」という回答になるかを解説します。

「練習メニューを教えて下さい」という質問は

努力至上主義の負の面

パフォーマンスが向上しない人の思考法

まず練習メニューを聞く人の心理を考えてみましょう。

おそらく小学生の保護者、それから中高生持参に部活やってる中高生全ての

この質問する方の脳内では、

(凄い)練習メニューを行う

↓

パフォーマンスが上がる

このような思考だと思います。

具体例を挙げましょう。

桐生選手がやっていた練習をやる

↓

自分のパフォーマンスも上がる

です。

そしてこの思考している限りパフォーマンスは決して上がりません。

その理由を今から説明していきたいと思います。

本当に練習メニューで

パフォーマンスが向上しているのか?

「練習をしたから結果が出る」は誤り

上の考えをしている人は「練習をするから上達する」と考えているのではないでしょうか?

いや、そりゃそうでしょ、練習をするから上達するんだよ!

という声が聞こえてきそうですが、果たして本当にそうなのでしょうか?

こう考えている人に対して僕が言いたいことは

練習はあくまで手段であって目的ではない

ということです。

一旦ゼロベースで考えてみましょう。

確かにダッシュやジャンプ、専門種目の練習をするとパフォーマンスは上がります。

ですが「必ず練習をしないとパフォーマンスは上がらない」のでしょうか?

もっと言うと、パフォーマンスは何によって上がるのでしょうか?

ここを考えていくと「やったほうがいい練習はありますか?」という質問が

いかにバカバカしいものかがわかります。

努力至上主義がメニューを神格化する

日本では必要以上に「努力そのもの」が讃えられます。

例えば

- 毎日10kmのランニングをしているから偉い!

- 毎日500回素振りをしているから偉い!

- 毎日腹筋1000回しているから偉い!

のように。

つまり「努力をして毎日つらい練習メニューをこなしているから偉い

(そして結果も出るはずだ!)」ということです。

なので中高生は「(自分がもっと努力をするために)メニューが知りたい」ですし、

小学生の両親は「(うちの子がもっと努力をするために)メニューが知りたい」のです。

しかし僕は言いたい。

あえて言い切ります。

努力は問題を解決したときに初めて自分の糧になる。

それ以外の努力は全て自己満足。

と。

パフォーマンス向上のために

本当に必要なものは問題解決だ!

こういうことを言うと

成果第一主義的な人でなしー!

と言われるかもしれませんが、「成果を出すことが全て」とは言っていません。

「改善を伴わない努力=頭空っぽにしてただただ行動すること」に意味がないと

言っているだけであって、練習=努力を否定しているわけではありません。

(ちなみに自身も才能がかなりの分野を占める陸上の世界で戦ってきた内川が考える才能論については

こちらで解説しています。)

実際にパフォーマンスを向上させることだけが改善ではなく、

「この方法ではダメなんだ」と気付けることも改善の一種だと思っています。

失敗ではない。うまくいかない1万通りの方法を発見したのだ。

―エジソン

というエジソンスピリッツですね。

しかしこうした改善を伴わない努力は意味はないどころかむしろ逆効果だと思っています。

なぜならもし必死で努力をして結果が出なかったときに

あんなに一生懸命やったのに全然結果が変わらない…

努力は意味がないんだ、全て才能なんだ!

と子供がこじらせてしまう可能性があるからです。

ジュニア教育において必要なことは「外界(自分以外の存在)に対して正しいアクションを取ると、

正しい結果となって外界が変わる」という「物事を変えられる体験(一種の全能感)」を味わわせることだと思っています。

陸アカレッスンはこの考えのもと行っています。

陸上アカデミアのレッスンでこの全能感を手に入れた例は

こちら。

なので「全力でやろうとして失敗」というケースでは、

よくトライした!次はこうしてみようか!

と声をかけますが、手を抜いて(or話を聞いていない結果何も考えずに)1本走った場合は

今の1本ただのエクササイズになってるけど、

それ100回やったら今の問題は解決する?

と諭すようにしています。

こうした「コーチング」を行っているので、陸アカの生徒は慣れると

僕がスマホを渡して走った動画を見させると

あ、今の◯◯ができていない!

と勝手に僕に報告して、2本目を走るようになります。

これがコーチが行うべき正しいアプローチでありパフォーマンス向上の方法です。

よって幼少&少年期に必要なことは

「正しい努力をすると正しい結果が得られる」という経験です。

ここまでのまとめ

練習メニューによってパフォーマンスが向上しているのではなくて、

問題点を解決することによりパフォーマンスが向上する

練習を行う主な目的は技術的向上だ!

ここまで解説したところで最初の質問に戻ります。

パフォーマンスは何によって上がるのでしょうか?

パフォーマンスを向上させる3要素

パフォーマンスを向上させたいのであれば、パフォーマンスの正体について迫らなくてはいけません。

パフォーマンスを向上させる、つまり

- 陸上競技であれば記録を伸ばす

- サッカーやラグビーであれば与えられた役割をより高いレベルでこなせる

- かけっこであれば速く走れる

ということです。

ここではシンプルにするために100m走を考えましょう。

詳しくはこちらの記事で解説しましたが、

パフォーマンスというのは3つの要素に分解することができます。

さあ質問です。

100mのタイムが上げるために鍛えるべき3つの要素とはなんでしょうか?

…

..

.

さあ、1つくらい答えが思い浮かびましたか?

正解はこちら

- 体力が上がる

- 技術が上がる

- メンタルが上がる

つまり、

- 体力=筋力、持久力、瞬発力、柔軟性、敏捷性といった

パラメータで表せる自分自身の能力を高める - 技術=スタート技術、前傾技術、腕振りの技術といった、自分自身の能力ではなく

行動の上手さ(効率の良さと言い換えても可)を高める - メンタル=緊張をしない、舞い上がらない、アクシデントがあっても動じないといった

精神を鍛える

まさに心技体ですね。

この3つのポイント全て鍛えることが大切です。

めっちゃ筋トレをしてスタートや中間疾走が上手くなったところで、

試合本番でガッチガチに緊張してたら記録は出ませんし、

メンタルと身体鍛えまくって修行僧みたいになっても、

技術を磨かなければただのボディビルダーになってしまいます。

このように3つのうちどれが欠けてもパフォーマンスが上がることはありませんし、

1つだけ鍛えてれば良いと思っていてもパフォーマンスは上がりません。

3つの要素全てを満遍なく鍛えることによって、

シナジー効果でより記録が上がっていきます。

練習メニューとは何を向上させるものか

とした時に、今回の「練習メニューを教えて下さい」という質問してきてる方が

伸ばしたいと思っている要素は1~3のうちどれでしょうか?

おそらく2の技術力についてだと思うんです。

というのも2以外の練習メニューはだいたいみんなわかるんです。

1の体力は筋トレやダッシュ、走り込みや柔軟体操ですし、

3のメンタルはもうイメージトレーニングと練習を本番並みの緊張感で行うことしかないからです。

それ以外の腕振り、切り返し、ジャンプ、回転、踏切といった

様々なバリエーションがある練習は、ほぼ全て技術的向上を目的とした練習です。

具体的なポイントで言うと、走り幅跳びの場合は

- 踏切をもっと上手にしたい

- 着地でロスを少なくしたい

かけっこで言うと

- 腕振りを上手にしたい

- 前傾姿勢を上手くとれるようにしたい

- 一歩目を遅れないようにしたい

サッカーで言うと

- 切り返しの速さ

- 1歩の速さ

- セットプレーで合わせるフィジカル

といった内容です。

こうした技術力を上げるために、基本的には練習をします。

練習とは問題を解決する手段であって

目的ではない

ここまでで「練習で技術力向上が望める」ということはわかりました。

では技術力を向上させるとは具体的にどのようなことなのでしょうか?

技術的向上は何によって達成されるのか

技術力の向上、つまり「できていないこと→できるようにする」ということは、

まず「何ができていないのかを理解」しなければなりません。

自分のできていないところを見つけ、それを解決するための手段や手法を考え実施する、

これが練習です。

つまり先に解決したい問題(こいつのせいでパフォーマンスが向上しないという問題)があって、

それを解決するための手段として練習メニューがあるわけです。

練習メニューがあるから解決したい問題があるわけではないですね。

この順番が非常に重要です。

練習とはできないことをできるようにするための手段であり、

練習メニューより先に「できないことがはっきりしている状態」であるべき

ではそもそも、技術的向上をするのに練習は必須なのでしょうか?

今パフォーマンスを向上させるために一番大切なのは、問題点を解決することです。

- 上手く走れない理由

- 上手く跳べない理由

- 上手くボールを蹴れない理由

これらの問題点をなくすこと。

これが技術的向上でしたね。

ということなので、「できていない→できるようになる」のであれば、

正直その手法は何でもいいわけです。

練習はパフォーマンス向上に必須ではない

「練習はパフォーマンス向上に必須なのか?」を理解するために1つの思考実験をしてみましょう。

極端な例ですが、ゼロベースで考えるときは極端にするとわかりやすいです。

(ちなみにこの思考実験はどこかに書いてあったものではなく、僕が勝手に考えたものです。)

問題が一瞬で解決するボタンを用いた思考実験

今50mを10秒かけて走っている子がタイムを8秒にしたいとします。

10秒を8秒にするためにやらなければならないことは「腕振りを治すこと」とします

(本来はこんなに単純な問題ではないですが)。

そして目の前に一つのボタンがあって、

そのボタンを押すと腕振りが完璧になるとします。

魔法のボタンです。

この状況で練習は必須ですか?

ボタンを押したら 「下手くそな腕振り」という8秒で走れない理由が消滅します。

つまり8秒で走れない問題は解決し、技術的に上達したということになります。

今練習は行っていますか?

何一つ練習は行なっていないです。

しかしボタンを押すと走れなかった理由が解決するので、足は速くなりました。

ということは「スポーツのパフォーマンスを向上させるために練習は必須ではない」ということがわかります。

すなわち練習はパフォーマンスを向上させる一要素ではあるけれども、必須ではないということです。

(再度断りますが、練習がいらないと言っているのではないです)

練習以外の要因でパフォーマンスが

向上することは十分にありえる

そんな魔法みたいなボタン現実にないじゃんwww

という反論がありそうですが、事前に断ったとおり「思考実験なので極論」です。

ここで示したかったことは「練習以外の要因でパフォーマンスが向上することがある以上、

練習は必須ではない」ということです。

つまりパフォーマンス向上という点においては

「問題点の解決→目的」「練習メニュー→手段の1つ」ということです。

| 問題点の解決 | 目的 |

| 練習メニュー | 手段の一つ |

あくまで手段の1つなので練習以外にも手段はあります。

例えば「身長が伸びる」。

「もっと練習をしてストライド(歩幅)を伸ばさないと!」と思っていたけれど、

半年したら背が伸びたので勝手にストライドが伸びた。

これも「ストライドが狭い」という問題点の解決しているのでパフォーマンスは向上していますが

練習はしていません。

他にも食事を改善し減量する。

脂肪によって動きが制限されていた技術が減量をしたことにより向上した。

など、このように実際に練習無しで問題点が改善しパフォーマンス向上が見込める例もあるわけです。

ただ現実問題、「押すと問題点が改善するボタン」なんていう魔法のアイテムはない上に、

練習以外で問題点を改善するケースの方が少ないので、

基本的なアプローチは「正しく問題点を改善できるようなメニュー」を行うわけですね。

ではそのメニューは「有名選手が行っていたもの」を行えばよいのでしょうか?

残念ながらそうではありません。

これは手段と目的を履き違えています。

では手段と目的を履き違えるとどうなるのでしょうか?

実際に「手段と目的を履き違えた例」をご紹介します。

手段と目的を間違えた好例

世界を圧巻したジャマイカ式スタート

15年くらい前に短距離界で「ジャマイカ式スタート」というのが流行りました。

当時はウサイン・ボルト選手が世界記録を連発しアメリカ一強だったスプリント界の歴史が

変わっている最中でしたので、当然世界は「ジャマイカ勢ヤベー!」となり、

その速さの秘訣をこぞって研究します。

そこで注目されたのが彼らの独特なスタート方法でした。

下の動画(アサファ・パウエル選手)を見ていただくとわかりますが、

スタート後の接地時間が長く、つま先を引きずるように走ります。

そしてこれを見た偉いコーチが

彼らは足を引きずるようにスタートをするから、

その練習を真似れば速くなる!

と結論づけ、

なんでもやってみよう!

の精神でマンツーマンで見ていた日本のトップ選手と二人三脚で

ジャマイカ式スタートの練習に取り組みます。

そしてその練習の様子を陸上マガジンという陸上選手しか見ていないマイナーな雑誌が取材し、記事にします。

そこには

ジャマイカ式スタートのコツはつま先を擦ることなので、

練習をするとスパイクがどんどん穴空いていくんです!

と、つま先に穴が空いたスパイクを2、3足持ち、

スパイクがダメになっていくことをドヤっている選手のコメントが載っていました。

もはや狂気の沙汰です。

当時高校生だった僕ですら

いや、絶対そこじゃないだろ

と雑誌にツッコんでいました。

自分の課題を解決できる練習こそが

最高の練習メニュー

ジャマイカの人たちはアキレス腱も硬く長いので、

自分たちの長所を活かそうと1歩1歩しっかり踏んで

接地時間を長くしたスタートを練習し、習得しました。

「長所を活かそう」

↓

1歩を時間をかけてスタートだ

↓

結果的にジャマイカ式スタート

しかし「ジャマイカ式スタートが凄いらしい!」と

表面的に練習メニューのみをパクった日本人は見事なまでに撃沈していました。

ジャマイカ式が凄いらしい!

↓

引きずるんだ!

ここから何がわかるかと言うと、

自分の解決すべき課題を正確に認識し、

それに解決できる練習メニューを見つけることが

技術的向上をするための唯一の方法だということです。

(反論あるとめんどくさいんでもう一度言いますが、唯一の方法というのは「技術的向上が目的」の場合です。

体力的向上という視点で考えれば坂ダッシュ等の走り込みだけでもパフォーマンスは向上します。)

つまりその日本人は「自分は他の日本人と比べてアキレス腱が硬くて長いから

これを活かしたスタートを習得したい!」という課題があり、

それを解決するためにジャマイカ式スタートを練習するのであれば成功していた可能性があります。

(とはいえスパイクがダメになるのはあくまで結果なので、そこにこだわっている限りダメそうですが…)

ここまでのまとめ

練習メニューとは問題解決の手段の一つであり、

本当に必要なことは問題解決そのものである

問題を見いだせないのなら

コーチングはするな!

ここまでで練習メニューに必要なことは「自分の問題を解決できるかどうか」ということはわかりました。

で、肝心なメニューなんですが「有名選手の記録が伸びた練習メニュー」だったらいいかというと、

そういうわけではありません。

他人の「ぼくのきろくがのびたさいきょうのメニュー」かどうかはどうでもいい話です。

これは別の例えを考えてみましょう。

医者の仕事とは問題点の設定と

問題解決の場所である

あなたは昨晩から体調が悪いとします。

どうも体調が良くならないので、今日は病院に行くことにしました。

診察室に入るとおそらくはお医者さんが「どうしました?」と聞いてくれます。

その時に

いや~なんかよくわからないんですけど、体調が悪いんで薬を下さい

と言った時に医者はどうするでしょう?

おそらく

いや、それじゃあ分からないので具体的な症状を教えて下さい。

いつから体調が悪いんですか?

どこが体調が悪いんですか?

どれくらい体調が悪いんですか?

どのように体調が悪いんですか?

ということを カウンセリングすると思います。

なぜなら医者は症状が分かればその問題点を改善する薬を処方することはできます。

しかし症状が分からなければ薬は処方できないです。

逆に医者に行って

いやー昨日から調子が悪いんですよ

って話し始めた瞬間に、

はい、前の人に効いたこの薬をあなたにも出します

って言われたらちょっと怖いですよね?

その薬がインフルエンザに効く薬なのか、花粉症に効く薬なのか、湿布なのか分かんないではないですか。

前の人はインフルエンザであなたは花粉症なのに他の人に効いた薬を出されたところで、

あなたの症状は良くならないんです。

つまり「適切なカウンセリング」と「その問題を解決できる薬を出すこと」が医者の仕事なわけです。

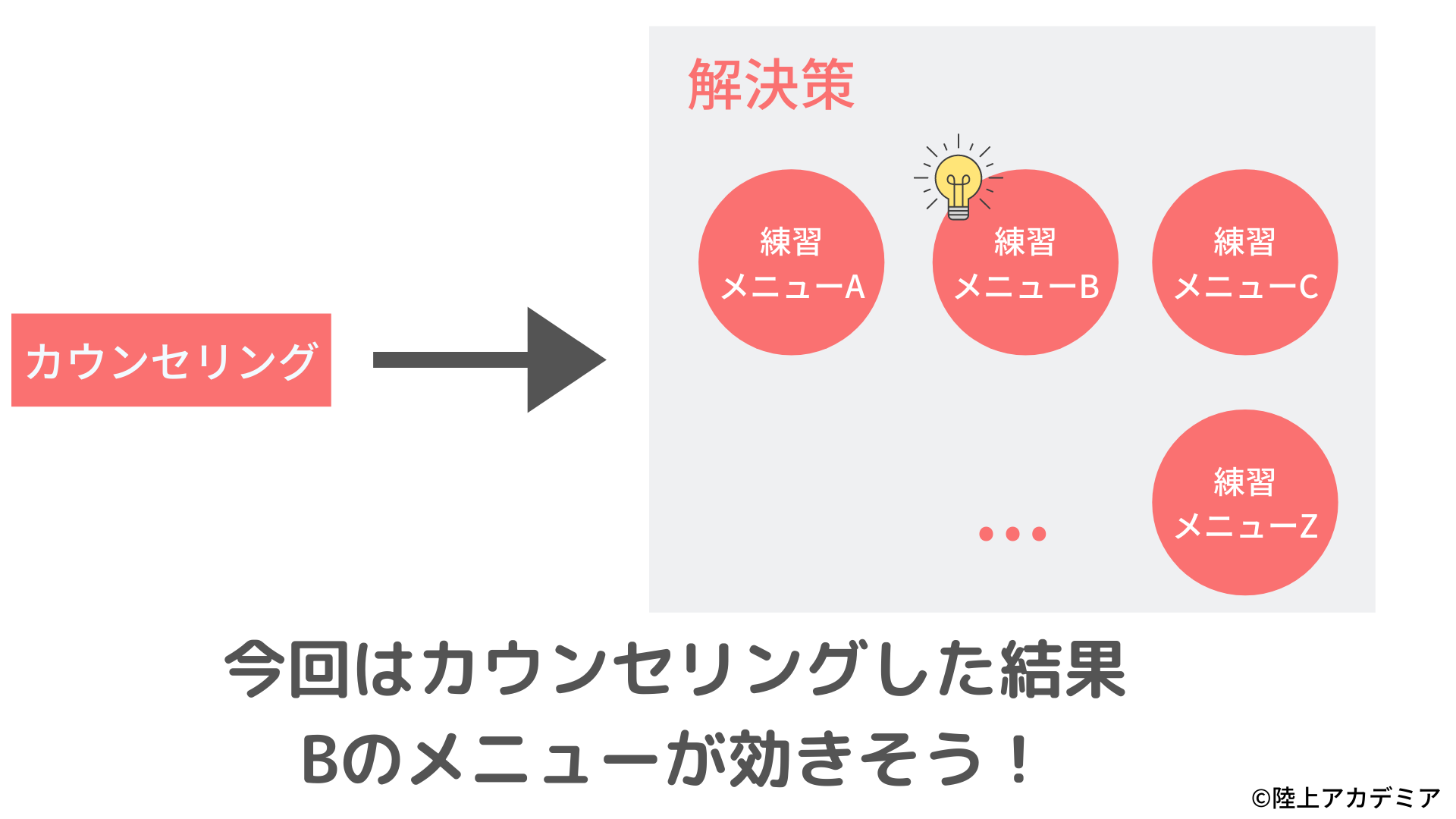

カウンセリング → 問題の切り分け → 解決策の提示[処方箋]

コーチと医者の仕事は

どちらも問題解決だ

メニューを出せない理由は

あなたのことを知らないから

これ、コーチの例と全く同じです。

あなた(もしくは子供)が「何に困っていて、何が上手くできないからパフォーマンスが上がらないのか」

をきちんとコーチ側が把握していないと、技術的向上するためのメニューは出せないです。

なぜなら「自分の解決すべき課題を正確に認識し、

それに解決できる練習メニューを見つけることが技術的向上をするための唯一の方法」

ということは先程述べたからです。

カウンセリング → 問題の切り分け → 解決策の提示[練習プログラム]

医者の例と同じで何も言ってない段階から

はい、あなたにはこのメニューです!

とされたら逆に怖いですよね?

なのできちんとコーチとコミュニケーションを取って信頼関係が築けた段階でないと、

その人の問題を解決するためのメニューというのは提示できないのです。

つまりカウンセリングと解決策提示がセットになってこそのコーチングなわけです。

問題点が時々刻々と変わることも

考慮しなければならない

更に厄介なことにその問題点というのも時事刻々と変わります。

できなかったことができるようになれば、次にできないことがまた見えてくるようになります。

(ちなみに英語で発見するはdiscover と言います。

cover[覆っている]をdis[否定]することによりdiscover[発見]なので、

新しい課題を発見するとは、今までの課題に隠れていて見えなかったものが

課題を克服したことにより剥がされ見えるようになった状態というわけです。)

ここまで詳しく解説すると初めの「練習メニュー教えて下さい」という問が、

いかに荒唐無稽かが理解していただけると思います。

技術的向上を目的とした練習メニューを

カウンセリングなしで出すことはできない

以上の理由により技術的向上においては画一的な「これをやりなさい」というメニューは出せないわけです。

しかしパフォーマンスを向上するための要素というのは他にもありました。

- 体力的向上

- 技術的向上

- 精神的向上

の3つでしたね。

技術的向上は問題点を解決するしかないのでメニューは出せません。

一方、体力的向上というのは「自分の身体で発揮できる最大の出力を上げる」ということなので、

解はフィジカルトレーニング一択になります。

また精神的向上というのも「メンタルトレーニングをしましょう」や

「イメージトレーニング」しましょうと言った解があります。

なのでパフォーマンスを向上するためにどのようなメニューやったらいいですか?

という問に対する誰でも全員に当てはまる模範解答は、

フィジカルトレーニングとメンタルトレーニング

この2つのトレーニングを行いましょう。

ということになります。

しかしながら1番初めに述べたようにパフォーマンス向上というのは、

3つの軸をまんべんなく鍛えることによってシナジーを発揮して成長するので、

いくらフィジカルを鍛えいくらメンタルを鍛えたところで

テクニカルな向上がなければパフォーマンスはある程度の水準で高止まりしてしまうということです。

なのでチームに所属していたり専門のコーチがいる人というのは、

その人ときちんと信頼関係を築き自分の現状というのは定期報告し、

問題点をコーチと共通認識し、

その問題点を改善するためのメニューというのをコーチからもらい

愚直に問題を解決していく。

これが技術向上するための必須のプロトコルとなります。

問題の切り分けができない人が

コーチングをするべきではない

そう考えたときに「自分の問題点はこれです」とコーチに伝えた時点で、

適切な解を返してくれるコーチが素晴らしいコーチであるということです。

この解が誤っていたら本来できたはずの成長ができなくなるからです。

しかし僕にメニューを聞いてくる学生や保護者はまずカウンセリングができません。

中高生であれば自分の課題が正確にわかりません。

これだけ投げられても、僕にはこの子達の課題がわからないので、アドバイスの仕様がありません。

一方保護者(自分の子供に対する指導)やパパママコーチ(スクールでの他人の子供への指導)であれば、

教えようとしている競技の知識や解剖学、運動力学、生理学の知識がないので

表面上のことしか言えません。

それは医者から薬だけ大量にもらって自分の判断で子供に渡しているようなものです。

最初に載せたラインのスクショも、僕に質問してきたお父さんは

息子のサッカーチームのコーチをやっているようでした。

もし僕の息子がサッカーをしていたとして、「もっと上手になりたいから別のスクールの体験に行きたい」

となり連れて行った後の質問で、あのラインと同じことは絶対に送りません。

理由はコーチが困るのが目に見えているからです。

これは種目が違うからとかは関係ありません。

そもそも回答が無理な質問なので、聞かないだけです。

ただこれを聞いてしまうということは、

サッカーチームでもこの思考レベルのもとで指導をしているということになります。

なので僕はパパママコーチは反対派です。(これについては明日記事にします。)

https://rikujou-ac.com/method-040/

話が逸れましたが、この状態で僕から聞いたメニューだけ提示して練習しても

全く結果は出ないばかりか時間の無駄です。

(陸アカに通っている方でお伝えしたメニューをお家で練習している場合は、

僕がしっかり問題を切り分けて練習メニューをお伝えしているので全く問題ないです。)

なので、コーチングする際には「練習メニューを拾ってくる」という安易な策を採るのではなく、

「今パフォーマンスが上がらない問題はなんなのか?」の解を

すぐ出せるような指導者側の学習が必要だと思います。

https://rikujou-ac.com/method-29/

そうではないと、でたらめな練習メニューにより「適切な練習→パフォーマンス向上」

という正しいフィードバックがもらえないおかげでパフォーマンスが向上せず

成功体験を得られないので指導を受ける側が可愛そうです。

本音を言えば、ちゃんとその競技に対しての理解を深め、

科学的視点で考えれば練習メニューなんていうものは自ずと導けますからね。

自主練メニューまで欲しいのであれば

継続的な指導が必須

ここまでで非常に長く「速くなるための練習メニューを教えてください」という質問に

回答することは不可能という話をしましたが、それでもプログラム的にアドバイスが欲しいという場合は、

もう継続的な指導を依頼するしか無いです。

スポット的な指導では、その場の問題を解決することのみしかできないので。

https://rikujou-ac.com/method-030-2/

なので技術的に向上したい場合は、信頼のできる指導者の元で、

事前に「長い目で見ているのでお願いします」というニュアンスで伝えるのをオススメします。

これならば指導者側も腰を据えて、基礎や初歩から叩き込むことができるので、

指導プランも無理のないものを立てやすいです。

まとめ

【今日のまとめ】

パフォーマンスは練習メニューではなく

問題を解決することによって向上する。

自分の課題を正確に判断し、

その問題を解決できる策を導け!

PS

陸上アカデミアではここで解説してきた全ての内容を網羅したレッスンを継続的に行っています。

東京都内で陸上アカデミアのレッスンに興味がある場合は、

こちらから体験レッスンにお申し込みください。

関東近郊ではなく継続的なレッスンが難しい場合は、

既にプログラム化されたオンライン指導を受けることも可能です。

オンライン指導ご希望の方はまずはこちらから無料トライアルをどうぞ!

コメント