走り幅跳びをやっているけど足が遅い!と悩んでいるなら、

間違いなく足を速くすることの注力したほうがいい。

理由は単純で、幅跳びの記録は走力に比例するからだ。

今回は走り幅跳びをやっているけど足が遅い人からの質問に答えていこう。

本日の質問

内川

こんにちは、

陸上アカデミアの内川です。

今日は小学生がスタートダッシュを速くするための

練習方法に回答していきます。

質問者

子供なんですがスタートが出遅れます。

蹴りだしが悪いのでしょうか?

一歩目で滑ってしまうこともあります。

なにかよい練習方法はありますか?

今日はこの質問に回答していきます。

まとめると

- 子どもがスタートが下手

- 1歩目で滑ってしまうことがある

- どのような練習方法があるか?

ですね。

ではここから回答していきます。

結論

【今日の結論】

重心移動速度と反応速度を高める練習をしよう!

まずスタートが遅い理由は2つに分類することができます。

- 重心移動が遅い

- 反応速度が遅い

今回はそれぞれについて解説していきます。

https://rikujou-ac.com/point-001/

後ろ足で蹴るから滑って遅れる、

前脚の膝を抜く感覚をつかめ!

今回の質問者様のお子様はおそらくスタートの際に

「後ろ足で強く蹴る!」ということを意識していらっしゃると思います。

また、もしかすると質問者様ご自身もこのような認識かもしれませんが、

それは間違った情報です。

スタートですばやく移動するコツは重心をズラすこと

まずスタートダッシュの時に「後ろ足で強く蹴る」というのは誤りです。

理由は後ろ足で蹴ってその反作用で重力に逆らいつつ重心を前に進めるよりも、

前足の膝を落として重力に従って重心を前に進める方が効率的だからです。

https://rikujou-ac.com/point-004/

このページに「なぜ重心をズラすこと」がすばやくスタートを切るコツかが

丁寧に解説してあります。

ぜひとも熟読してあなたのスタート感を一新してください。

前足の膝を抜けるようになるには感覚から手に入れろ!

先ほどのリンク先で「前足の膝を抜くことの大切さ」をお伝えしました。

ではその大切な膝の抜きを習得するには

どのような練習をすればよいのでしょうか?

まず動きをゆっくり理解することから始めます。

始めに「よーい」の姿勢を取ります。

このとき後ろ足のつま先から膝、腰、肩、頭が一直線上になるようにします。

前側の手足は膝と肘は90°で静止状態です。

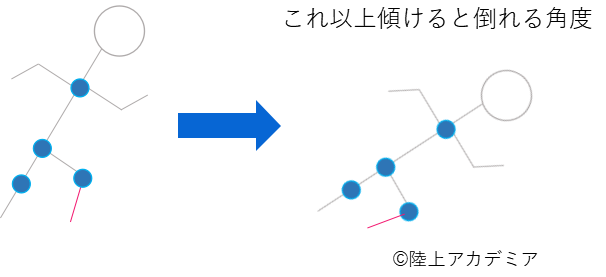

ここから前足の膝の角度を狭めていくことによって重心が下がります。

後ろ足から頭の先は一直線なので前足の膝を曲げていくと、

前に転びそうになる角度があります。

「この角度を超えると転んでしまう」という角度を見つけたらその角度を覚えておき、

次のトライではその角度を超えた瞬間に逆足(後ろ足)を前に出して進みます。

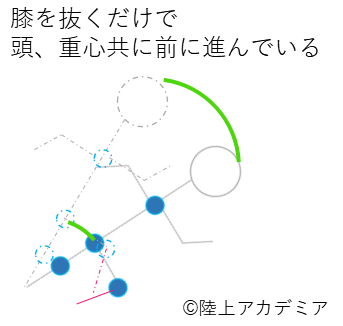

この時の重心と頭軌道はこうなります。

膝を抜いてだけで力を入れていないのにどちらも前に進んでいますね?

つまり今は自分で一切力を入れずに身体を前に進めたことになります。

これは非常に楽な(言い換えるとエネルギー効率の良い)運動です。

基本的に走りとは自分の重心を速く移動させることで、

そのために筋肉で動力を得ます。

ですがスタートでは膝を抜けば静止状態から勝手に重心が移動することがわかったので、

その力を使った方が良いというわけです。

スタートダッシュの重心移動を手に入れる具体的練習方法

ではここまでで掴んだ感覚を実際に手に入れる練習方法をご紹介しましょう。

スタートダッシュの練習方法

- 「よーい」の姿勢から倒れるだけ

- 足首から膝が地面にべったりつく前に、

逆足(2歩目)を前に出す - 2歩目を前に出すだけではなく、体重も乗せる

- 2歩目を押し切る前に3歩目を出す

- 3歩目に体重を乗せる

以降同じ手順で歩数を増やしていきます。

※ポイントはスタートから20m付近まで目線を完全に上げないようにすることです。

20m付近までは前傾姿勢を保持するべきなのですが、

その時点で目線が上がっているということは、

つま先から頭のてっぺんまでがまっすぐになっていないということです。

この手順で練習を繰り返してみてください。

ここまでの内容をわかりやすく解説した動画がこちらです。

ですが仮にここまでの内容をマスターし重心移動がとても速くなったとしても、

必ずスタートで抜け出せるわけではないです。

理由はスタートが遅い理由は2つあったからです。

ということで続いてスタートが遅い理由の2つ目、

「反応速度が遅い」について解説していきましょう。

https://rikujou-ac.com/method-010/

反応速度を高めるには

音を聞いてすぐに動き出せるようにすること

ではまず反応速度という言葉を耳にしたことはありますか?

反応速度とは3つの速度の合計だ!

目の前にボールが転がってきて、

そのボールをゴールに向かってシュートしたというシーンを想定してください。

このとき体の中ではどのような反応が起こっているのでしょうか?

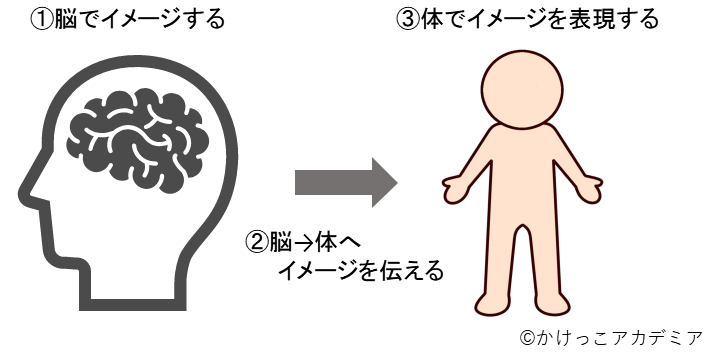

反応速度とはなにか?

- まず耳や目などの感覚器官が受容した情報が脳に送られます。

―今回の例だとボールが転がってきているということを目で確認します。 - 脳内で次のアクションを決定します。

―「あと2秒後に右足をまっすぐ振りぬいて

ゴールの右下隅にシュートしよう!」 - その行動を起こすにあたって必要な筋肉に向かって動くように

脳から指示が出ます。

―「右足の筋肉、キックの動きをしろ!」

「左足の筋肉、右足を支えよ!」 - 実際に筋肉が動き、脳内でイメージした行動が実行されます。

―「お、あいつシュートした!」と外から見てわかる

ここまでの流れを図解するとこうなります。

つまり

- 感覚器官→脳の電気信号のやり取り

- 脳内の情報処理速度

- 脳→筋肉の電気信号のやり取り

- 筋肉の収縮速度

この4つの速度を全て上昇させないと、

トータルの反応速度は上昇しないということです。

目で見た情報を脳に伝えるのだけが速くても、

脳内の処理速度が速くても、

それだけでは速いスタートは切れないということですね。

全てのタイムの合計が反応速度になるので、

全ての局面の速度を高めましょうということです。

https://rikujou-ac.com/method-031/

反応速度を上げるための実践的トレーニング

ではこの4つの局面を高めるための具体的トレーニングを解説しましょう。

それは「予備動作なしの合図に一早く反応し、行動に移すこと」です。

一番わかりやすいのはビーチフラッグです。

ビーチフラッグは反応速度を高めるのに最適のトレーニングだ!

ビーチフラッグとはこれです。

後ろ向きうつ伏せで寝ころび、

笛の合図で反転して走りだしフラッグをゲットする競技です。

この競技はまさに「笛の音を聞いて動けと命令し動き出すまで」を鍛えることができます。

スタートしてしまえばあとは走力勝負ですが、

スタートして5m付近までは完全に反応速度勝負です。

なのでこの5m部分だけを取り出して練習するとよいでしょう。

具体的練習メニューをご紹介

全体を通して言えるのは「合図」を受けてから走りだし、

10m先のゴールまで競争しましょう。

スタート速度を高めることはもちろんですが、

その後のダッシュもきちんと全力で走って勝負しましょう。

今は反応速度を高める練習ですが実際のレースではその後50mや100m走るので、

素早いスタートから効率の良い加速につなげることが必要だからです。

行うべきメニューはこちらです。

合図一覧

- 笛など耳からの聴覚からの合図

- ボールや旗が視界に入ったら動き出す視覚からの合図

- タッチされたら動き出すなどの触覚による合図

スタートポジション

- 直立

- 後ろ向き直立

- 長座

- 後ろ向き長座

- 体育座り

- 後ろ向き体育座り

- 横向き腰落とし

- ビーチフラッグ(後ろ向きうつ伏せ)

- 前向きビーチフラッグ

- 仰向け

- 後ろ向き仰向け

- 直立ジャンプ1回転

- 直立→しゃがみ

- 直立その場で10回足踏み

合図は聴覚、視覚、触覚の3つだけだと思いますが、

スタートポジションは指導者の数だけバリエーションは考えられると思います。

できるだけ複数の刺激を入れたほうがよいので、

今回ご紹介したもの以外にも工夫してみてほしいなと思います。

耳から以外の合図でスタート練習をする意味も大いにある!

ここまでで説明したような3つの「合図」それから複数の「スタートポジション」を

組み合わせることによって、多くのパターンを実施することができ、

さまざまな刺激での反応速度を高めることができます。

結果的にどのようなシチュエーションでも素早く反応を起こすことができるようになります。

「耳から以外の合図によってスタートすることあるの?」と思うかもしれませんが、

- 陸上アカデミアの方針はかけっこを速くすることではなく、

「人生をよりよくしてもらうこと」なので

その他スポーツでも活躍できる身体の方がよい - かけっこに限定すると、

リレーのバトンパスは目で見てスタートタイミングを図るので有意義

この2つの理由から、聴覚以外の刺激で反応速度を高めることも必要だと思います。

まとめ

【今日のまとめ】

知覚してから行動開始までの時間を短くするために、

様々なバリエーションでスタート練習を繰り返せ!

コメント