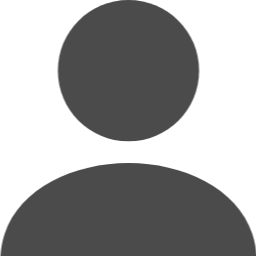

本日の質問

こんにちは、陸上アカデミアの内川です。

今日は「走り幅跳びにおいて試合当日の助走合わせの方法」ということについてお話していきたいと思います。

僕は中2で走り幅跳びをやっているんですが、歩数が全然合わないんです。

走り幅跳びの歩数の合せ方を教えて下さい!

よろしくお願いします

今日はこの質問に回答していきます。

まとめると

- 中2男子

- 走り幅跳びの助走の合わせ方

ですね。 ではここから回答していきます。

跳躍種目におけるファールについて

走り幅跳びを始めとした跳躍競技の試技は基本的に全員が3回ずつ跳んで、そのうち記録の良いもの上位8人がベスト8という形で再度3本跳び、そのトータル6本の中で最も記録の良いものを自己記録として順位を決めます。

その試技の中でこの緑(粘土)の部分を踏むとファールとして無効試技となります。

幅跳びやっていない方だと、「1回ファールしたところであと2回あるじゃん」と思うんですけど、実はそうではないんですよね。

その次の2回目、これで失敗したらもう後がないと思ってしまうので、意外と始めにファールするとメンタル的にキツイです。

1回目に記録を残して2本目ファールで3本目‥はありなんですけど、1回目はファール、2本目どうしよう…となり2本目もファール‥は結構ありますね。

実際の話

僕が大学で全国大会に始めて出た時、同じく初めての全国大会出場の先輩が見事に3回ファール(3ファーといいます)してましたね。

他にも僕の高校の同期で中学の時に全国大会出た子も、初全国はやっぱり3ファーと言ってました。

こうなってしまう理由は単純に緊張しているからです。

理由は簡単、緊張しているから

自分のいつものよりも一個上のランクの大会に行って緊張してる。

だから助走が合わない。理由は極めてシンプルです。

いつもの練習で合わないということに関しては、普段の練習のやり方が誤っているのでそれは別の記事に解説を任せるとして、今回は肝心の試合で合わないというパターンについてです。

まずそもそもなぜ足が合わなくなってしまうのかって事を説明します。

同じ歩数で無風なら合わないはずがない!

前提として、無風でいつもと全く同じ走りをしていれば物理的に考えて足が合わないということはないです。

例えば、一歩2mで18歩となると36mから走れば絶対に合うじゃないですか?

それが合わないということは

- 一歩が短くなっているか

- 広くなってるか

- 一歩目はいつもより長くて二歩めは短くて三歩めは長くて‥のようになっているか

- テンポがいつもより早いか

というように、足が合わない理由をもっと細分化して考えると、結局はいつもと同じテンポ(ピッチとストライド)で走れていないということに行き着きます。

これはあくまで風無しの状態の話です。

まずはいつでも同じリズムで走れるようにしなければならない。

これが走り幅跳び選手としてまず一番初めに獲得しなければならない重要な能力です。

いつも同じテンポで同じリズムで走れる 。

リズムアップ走とか助走の練習方法であるんですが、また別の記事でお届けしたいと思います。

幅跳び初心者に伝える助走合わせの方法

それは必ず踏み切るということ。

なぜかと言うと、足合わせの1本目で踏切足と全く逆だったり、2m手前だったりすると、大体の初心者選手は諦めて減速するか、そのまま走り抜けてしまいます。

これだとその1本は全くの無駄になります。

オフィシャルな試合だと選手ごとに足合わせの回数は決まっているので、その1本をムダにすることは大きな損失ですし、そうではない大会でも何度も何度も足合わせを行うことは悪手以外の何物でもありません。

なのでできれば1,2本で決めたい。

そうなった場合に1本目を走り抜けるのは、2本目を走る際に何の手がかりもなくなるのでほぼ確実に3本目を走ることになります。

なので必ずその日あった場所で踏み切ります。

そして大切なのはその踏切位置を他者に見てもらうということです。

見てもらっていれば踏切板から踏み切った場所分をプラスマイナスすれば、原理的に足は合います。

後は次の1本で、今と全く同じ走りをすればよいです。

走り幅跳び選手として大切なのは「いつでも同じリズムで走れること」とは話したので、もし「今と全く同じ走りをすればよい」ができないとすると、それはまだ試合に出られるレベルではないということなので、問題が別の箇所にあります。

最も厄介な風の問題

注意:最後に最も厄介な風の問題です。

向かい風、追い風それぞれあります。

追い風だったら圧倒的に自分のスピードが上がるので、助走距離を伸ばさなきゃいけないです。

逆に向かい風の場合は自分のスピードが出ないので、助走距離を縮めないといけない。

何m吹いたらどれくらいズラせばよいというのは、全員に共通するものはないですし、同じ人間でもコンディションによって変わります。

なので風対策としては自分の中に経験値を蓄えておくしかないです。

そのために雨の日も風の日も練習するわけです。

ちなみに跳躍選手は日常生活でもどれくらい風吹いてるかわかるじゃないですか?

「今日は1mくらいだな」「あ、今は2mになった」「これは2m以上あるから追参だな」とか。

(※追参とは追い風参考記録の略で、追い風が2m以上ふいた場合に公認記録ではなくて参考記録になってしまうということです。)

こうした感覚を常日頃から研ぎ澄ませて、

- 追い風何m吹いた時はだいたいどれくらい下げる

- 向かい風の時はこれくらい下げる

というのを自分の感覚値として持っておく。

この経験値を蓄積するというのが非常に大切です。

まとめ

- 毎回同じテンポで走れるようにする

- そのテンポでどこでもいいので踏み切る(誰かに見てもらう)

- ズレを±した位置から再度足合わせ

なにはともあれ、まずは毎回同じテンポで走れる能力を身につけることです。

コメント