子供が「運動会で活躍するためにかけっこ教室に通いたい!」と言い出したら、

まずはインターネットで近所のかけっこ教室を調べるだろう。

その中で金額や近さ、練習日時と同様に気になるのがコーチの実績だ。

検討しているかけっこ教室のコーチの実績が

〇〇駅伝何区!や〇〇マラソン第◯位!と書いてあったらあなたはどう思うだろうか?

「やった、うちの子はすごい先生に教えてもらえるかも!」だろうか

「え、かけっこなのに長距離出身で大丈夫なのだろうか?」だろうか?

今回はそんな後者の方の疑問を解決していこう。

本日の質問

こんにちは、陸上アカデミアの内川です。

今日は「駅伝やマラソン出身のコーチでかけっこは速くなりますか?」

ということについてお話していきたいと思います。

小2の息子をかけっこ教室に通わせたいと思っています。

家から通える距離の教室を何件かピックアップしホームページを拝見したのですが、

見事なまでにコーチが〇〇駅伝何区、〇〇マラソン何位という実績です。

息子は「運動会で活躍するためにかけっこ教室に通いたい」と言っているのですが、

果たして長距離出のコーチに教わってかけっこは速くなるものなのでしょうか?

今日はこの質問に回答していきます。

まとめると

- 小学生2年生の息子

- 運動会で活躍したい

- 長距離出身のコーチに任せてよいのか?

ですね。 ではここから回答していきます。

結論

短距離と長距離は何もかもが違う。

本気で子供の走りを変えたいのであれば、

短距離出身のコーチに任せるのが吉!

ちなみに僕は間違っても

長距離?ああ、全然教えますよ!

とは言いません、無理なので。

短距離と長距離の違い

まず、陸上の長距離と短距離の違いについて解説していきます。

その違いは大きく分けて3つです。

- 筋肉の質の違い

- エネルギー機構の違い

- スタートの比重の大きさの違い

です。

それぞれ見ていきましょう。

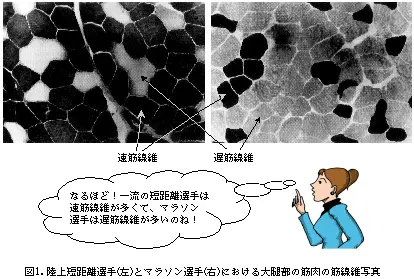

1.筋肉の質の違い

あなたは「速筋」と「遅筋」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

筋肉には

- 速く収縮する筋肉=速筋

- 遅く収縮する筋肉=遅筋

があります。

どう違うかというと下の図のようになります。

厳密には速筋にはⅡa型とⅡb型があり、Ⅱb型が最強の瞬発力を発揮する筋肉ですが今回は省略します。

で、当然ながら、駅伝やマラソンで活躍できるのは遅筋であり、

短距離(かけっこ)や跳躍(幅跳びや高跳び)で活躍できるのは速筋です。

これは二者択一で片方を極めれば極めるほど、もう片方は劣っていきます。

具体的な例を出します。

陸上選手として最も有名なウサイン・ボルト。

100m,200m人類史上最も速いですが、

彼がマラソンで金メダルをとることは不可能そうですよね?

これはイメージとして当たり前に思うと思いますが、論理的には次の図で証明できます。

これは短距離選手とマラソン選手の大腿部の筋肉の断面図です。

黒色に染まっているのが速筋、白が遅筋です。

この筋比率が彼らの競技成績に影響しているのは言うまでもありません。

短距離選手は速筋が多いので筋収縮が速く、

駅伝・マラソン選手は遅筋が多いので持久力があります。

片方を極めてしまうと、もう片方は捨てなければなりません。

ちなみにキングオブアスリートを決める陸上の十種競技の種目一覧はこちらです。

- 100m

- 400m

- 1500m

- 110mH

- 走り幅跳び

- 走り高跳び

- 棒高跳び

- 砲丸投げ

- 円盤投げ

- やり投げ

これを見ると、最も長い距離は1500mとなっているので、あくまでも

「速筋中心のなかで最強のアスリートを決める種目」であることがわかると思います。

ここに10000mやマラソンが入ってこないということは、

短距離と駅伝マラソンはそもそもの方向性が違うということがわかります。

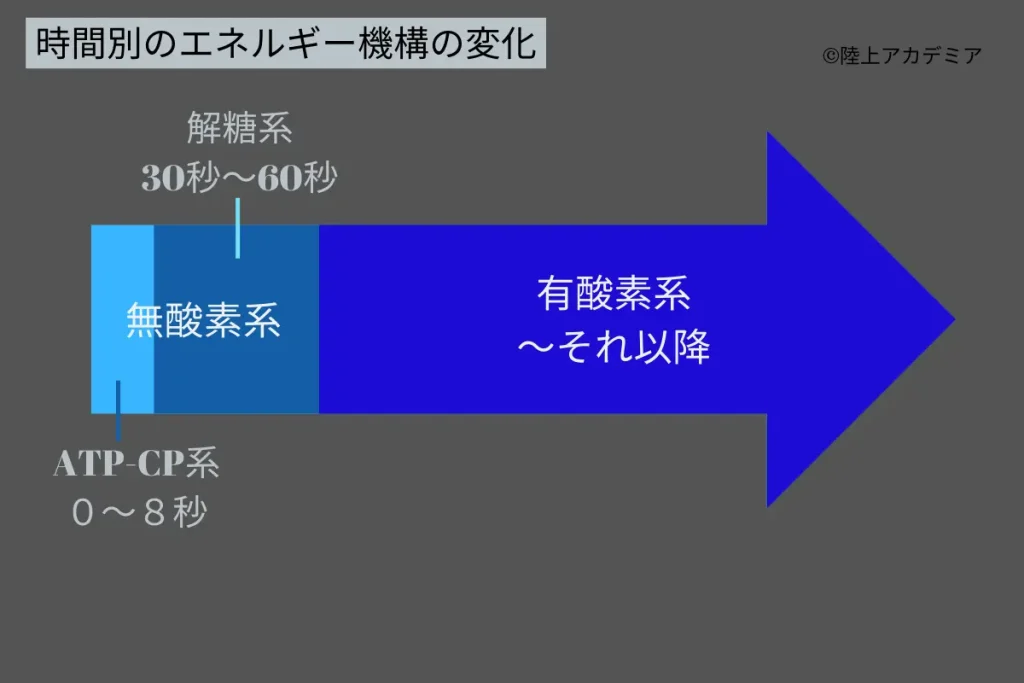

2.エネルギー機構の違い

これも上記の筋肉の話に繋がりますが、運動時間が異なるということは、

それに使用するエネルギーも異なるということです。

ここで深い話は避けますが、いわゆる「有酸素運動」「無酸素運動」というやつです。

この様に運動をするために使うエネルギー機構も短距離と長距離で異なるわけです。

ちなみに無酸素運動は「息をしない運動」ではなくて、

吸った酸素を使ってエネルギーを発生させる前に終わる運動のことです。

余談ですが僕は中学生の頃父に「100mは無酸素運動だから息しないんだぞ」と言われて

「嘘でしょ」と思っていました。(嘘でした)

3.スタートの比重の大きさ

最後にスタートの重要性の違いです。

短距離走は100m を10 秒で走り、最初の30m は3秒かかるとします。

するとその重要性は3/10 です。

一方マラソン。

単純にするために2時間(7200秒)で走るとします。

そして最初の30m を5秒とすると、その比率は5/7200=1/1240 となります。

わかりやすくするために分母を1240に合わせると、短距離は372/1240です。

つまりこの大雑把な計算ですら、

短距離はマラソンと比べてスタートに372 倍も重きを置いているということです。

逆に言うと、短距離(かけっこ)で最重要事項とも言えるスタートを、

駅伝やマラソン選手は短距離選手の1/372 しか行っていない(考えていない)ということです。

スタートというのは全く動いていない状態から、

自分の重心の崩しと地面反力で加速度を生んでいくという動作です。

そして殆どの場合の小学生のかけっこの最長距離である100mでは

スタートで出遅れた瞬間、良いレースをするのは絶望的です。

短距離選手は入念にスタートの練習や調整を行います。

どうしたら0.1秒速く出られるかに命を削ります。

方やマラソンのスタートでスタートダッシュを決めている選手は皆無です。

そこで全力を出しても後半追い抜かれるのがオチだからです。

こんなに大切なスタートを、これほど取り組みに差がある状態で教えられるのでしょうか?

僕には甚だ疑問です。

ここまでで短距離選手と長距離選手の違いをお話してきましたが、

実はその関係性をお話する上でもう1つ適切な比較対象がいます。

それはボディビルダーです。

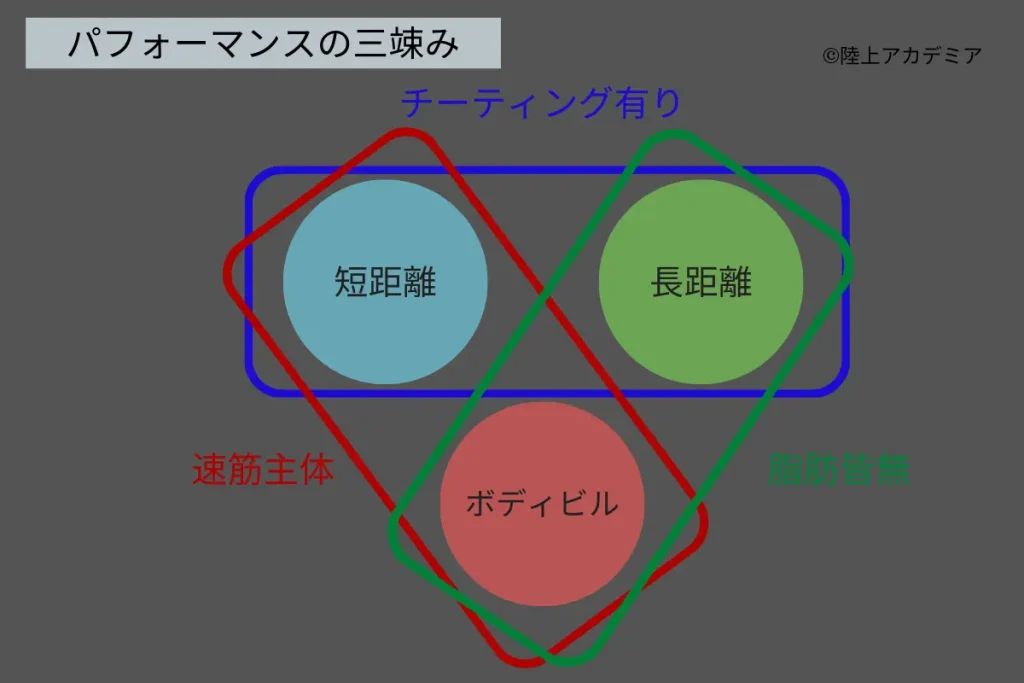

短距離と長距離とボディビルダーは三竦み

どういうことかというと、

短距離と長距離は、短距離とボディビルダー並みに違うということです。

短距離と長距離は

短距離とボディビルダー並みに違う

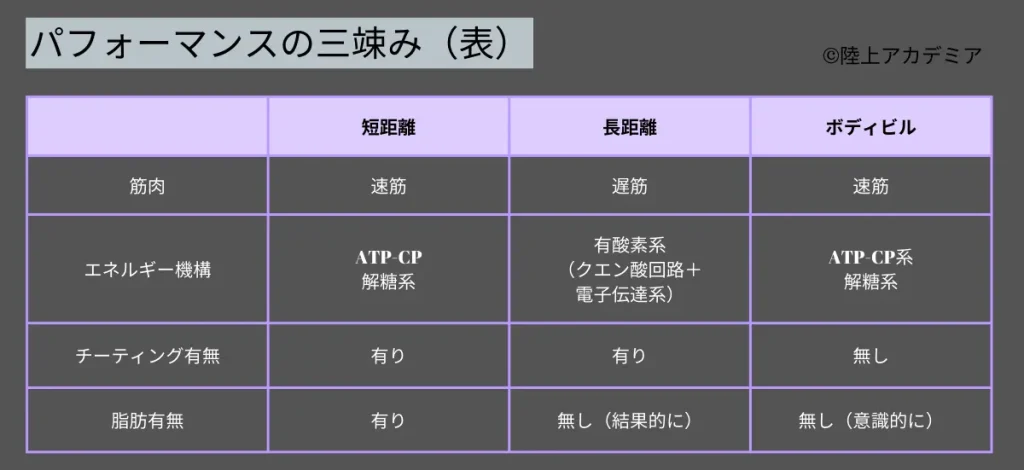

この図は短距離・長距離・ボディビルダーの三竦み状態を表したものです。

それぞれを文章で解説すると長くなるので、表にまとめたものがこちらです。

筋肉とエネルギー機構は既に解説済み

筋肉とエネルギー機構については既に解説済みなので省きます

(ボディビルダーは運動時間的に短距離選手と同じです)。

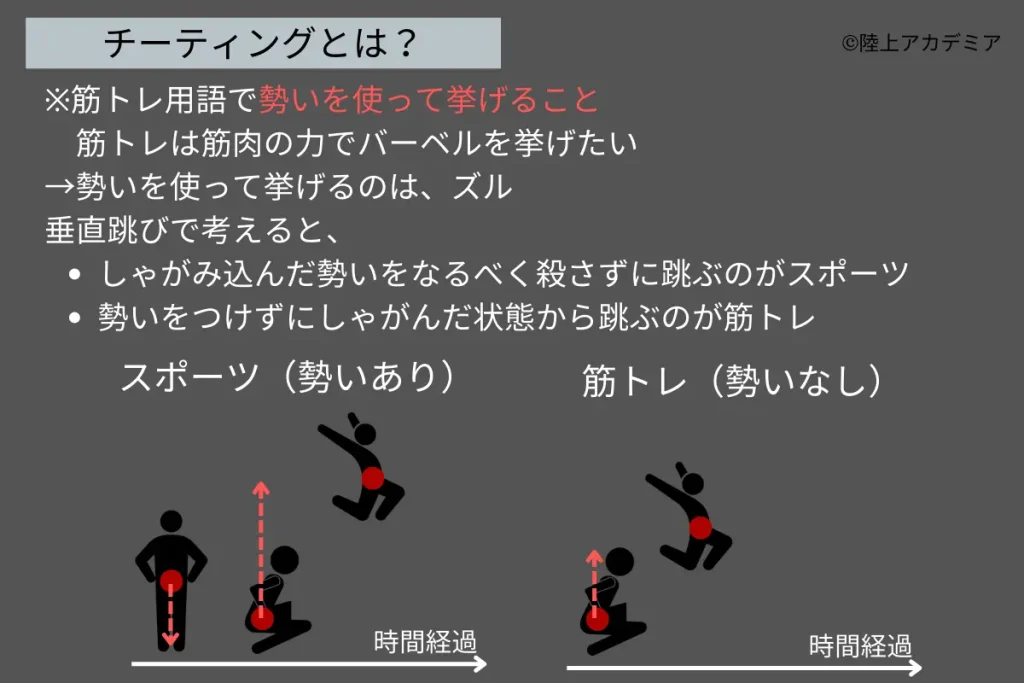

チーティングの有無

チーティングの有無を解説する前にチーティングとはなにかということなのですが、

チーティングとはCheat(ズル)のing 形です。

これは筋トレ用語で勢いを使ってバーベルやダンベルを挙げることです。

筋トレの目的は筋肉に刺激を入れることです。

なので同じ10の重りを挙げるにしても、筋肉だけで10挙げるのか、

3勢いをつけて7筋肉で挙げるのかで筋肉の成長速度が異なります。

こうしたことから、トレーニング界隈では原則チーティングは悪とされています

(最大挙上重量の向上という目的でわざとチーティングを行うこともありますが)。

一方スポーツとは、基本的にチーティングをいかに行うかということです。

100mで言うと、チーティングなしだと1歩走って止まって(勢いを殺して)、

また1歩走って止まってということになるからです。

なのでスポーツ(短距離・長距離)はチーティングあり、ボディビルダーはチーティングなしです。

これが「筋トレでつけた筋肉は使えない」とバカにされる所以ですね。

※筋トレでつけた筋肉は使えないは嘘です。

筋肉に良いも悪いもなく、ただ使いこなせる人と使いこなせない人がいるだけです。

脂肪の有無

脂肪の有無というのは、選手の身体に脂肪がついているかということですが、

この脂肪というのは通常の練習をしているとどうなるかということです。

もちろん短距離選手も太っているわけではないですが、長距離選手ほど痩せてはいませんよね?

理由は長距離選手のエネルギー源は脂肪なので、

基本的に練習すればするほど痩せていきます。

余談ですが脂肪と同時に筋肉も分解してエネルギーにします。

これがマッチョな長距離がいない理由です。

これもしっかり筋肉をつけていきたい短距離選手と逆の方向性です

(子供だろうが大人だろうが筋肉ある方が原則としては速いです)。

また、ボディビルダーですが、彼らこそ減量のプロです。

あの人達ほどダイエット上手な人はいません。

これを読んでいるあなたがもしダイエットをしたい場合、

モデルやインフルエンサーに踊らされて変なダイエット方法やサプリ買わされるより、

「はじめてのボディビル(筋トレ)」みたいな本で知識を得たほうが100倍結果出ます。

なぜ駅伝、マラソン出身の

コーチしかいないのか

と、ここまでいかに駅伝・マラソンと短距離(かけっこ)が異なり、

彼らは自分の経験として短距離走に必要な練習をほとんどしてきていないことを解説しました

では、にも関わらずなぜこれほどまでにかけっこ教室のコーチには長距離の人しかいないのでしょうか?

分母の問題

これは単純に分母の問題です。

専業コーチはひとまず置いておいて、副業の場合は社会人になって競技を続ける中で、

社会人スプリンターと社会人ランナーはどちらが多いでしょうか?

東京マラソンの人気ぶりを見てもわかりますが、圧倒的に長距離です。

こうして競技続けている人が、なにかのきっかけでコーチを兼任する、

ないしは転職等でコーチに就任します。

専任の場合も結局は同様で、社会人になって続ける上で明らかに長距離の方が門戸が広いです。

また、心理的な問題もあります。

これは完全に主観も入るのですが、長距離の方が通常の生活に「走り」が近いんですよね。

短距離で全力ダッシュするにはある程度の準備が必要ですし、

大人になると全力で走る機会も皆無ですよね。というか「全力ダッシュしよう」とすら思わないです。

一方、ジョギングは「運動不足だから走ろうかな…」程度でも頭に思い浮かびます。

これがそのまま学生時代にも言えて、短距離系の選手で「走ることを仕事にしよう」とは

発想的にあまり出てこない気がします。

「それ(競技)はそれ、これ(仕事)はこれ」と割り切っている人が多い印象です。

なので本来子供にかけっこを教えるべき「短距離をやっていた人」が

そのまま通常の社会人として社会に放出され、

教えるべきではない長距離やっていた人がそのスペースに収まっているというのが、

陸上競技にずっと携わってきた僕から見える景色です。

1番の問題は

瞬発力を教えられるのか?

ここまで読んでいただいて、

なるほど、そういうこと

と思っていただけたかと思います。

まあ正直、長距離出身者でもしっかり教えてくれるならそれでいいんですが、

1番気をつけていただきたいのは、「瞬発力」を教えられるかです。

長距離で瞬発力が必要になる箇所はほぼありません。

なぜなら瞬発力で左右されるほど短い時間で勝負が決まらないからです。

にも関わらずかけっこで速く走るために必要とされているのはまさにその瞬発力です。

なのでしっかり瞬発力を教えてくれているのかは一つの指標になると思います。

陸上アカデミアでは、むしろ瞬発力をメインに教えています。

これまで

他の教室は一方向(カーブ含む)にしか走らないな~

と思っていたのですが、この記事を書いていて疑問が晴れました。

「教えていない」のではなく、「教えられない(教えるという発想にならない)」のかなと。

走り方を教えてくれないコーチは

教えられないだけかも

昨日公開した記事にも書きましたが

コーチが走り方を教えてくれない

というのは、本当は教えられないだけかもしれません。

そもそも普通のコーチなら「これは教えられないです」とは言わないかもしれません。

(僕は全然言いますが。ちなみに何度か長距離教えてくださいという依頼を断っています)

なのでその不都合な事実に巻き込まれないためにも、

そもそも初めから短距離出身のコーチにお願いするというのも一つの防衛策だと思います。

https://rikujou-ac.com/method-29/

まとめ

「長距離とかけっこ」は「短距離とボディビルダー」ほどかけ離れている。

しっかり短距離出身のコーチに依頼したほうが、

確実な指導が受けられる!

コメント