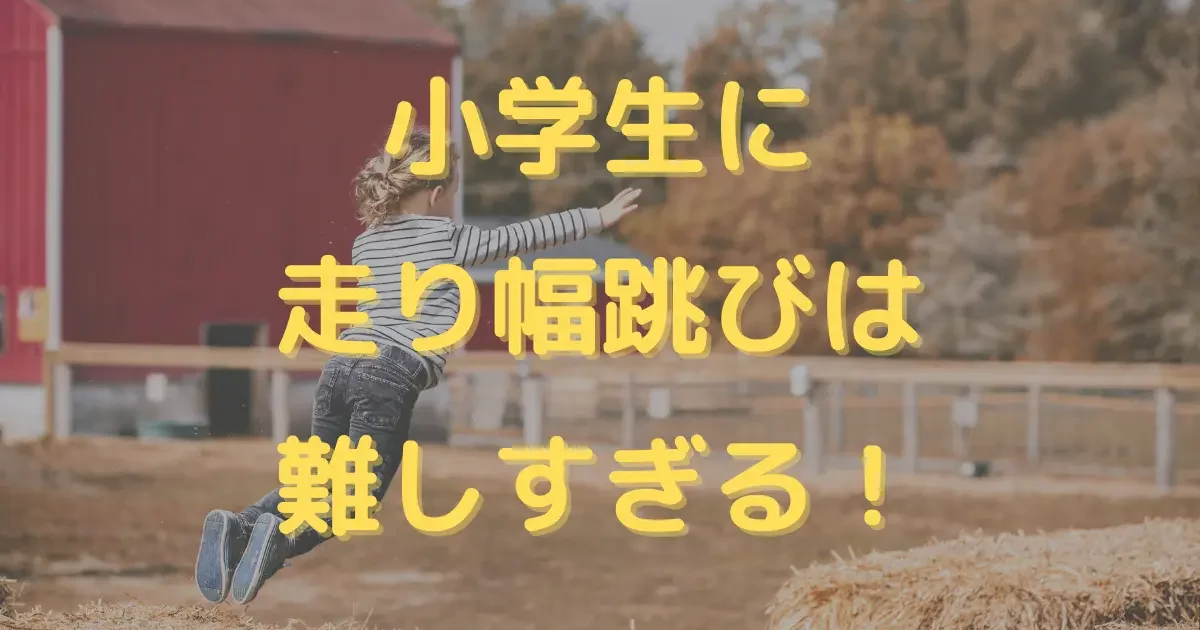

陸上教室や陸上の大会で小学生が走り幅跳びを行うことがあると思うが、

小学生にはなかなかに難易度の高い種目である。

今回は走り幅跳びを10年間に渡って取り組んできた内川が、

なぜ小学生に走り幅跳びは難しいのか、

ではどうしたら良いのかを解説しよう。

本日の質問

こんにちは、陸上アカデミアの内川です。

今日は「小学生に走り幅跳びは難しすぎる」

ということについてお話していきたいと思います。

小学生の走り幅跳びについて教えてください。

息子が陸上大会に向けて走り幅跳びの練習をしていますが、

最近歩数を気にして全然跳べなくなってしまったようです。

今日はこの質問に回答していきます。

【ご質問のまとめ】

- 小学生の息子さんが

走り幅跳びの練習をしている。 - 走り幅跳びで歩数を気にしすぎて

跳べなくなってしまった。 - どうすればよいか、というご相談ですね。

ではここから回答していきます。

小学生に走り幅跳びは難しい3つの理由

1.まず足が合わない

まず何を隠そう足が合いません。

ここでいう足が合わないというのは、

助走が合わないということです。

足が合わない理由ですが、一言で言ってしまうと

「毎回同じ走り方で走れないから」です。

これは極めて単純な理由で、

走りの技術が低い小学生には

毎回同じピッチとストライドで走り抜くのは難しいということです。

そもそも小学生でなく、

中高生の試合であっても地区大会では

走りの技術不足で足が全く合っていない選手も多く見かけますし

(流石に都道府県大会レベルではなかなかいなくなるが)、

トップレベルでもその日は足が合わずに3ファー

(3回の試技全てでファールで記録なし)というのも珍しくありません。

そんな中で小学生で足を合わせるのは

非常に難しいことなので、

そもそも練習にならないというのが本当のところです。

仮に足が合ったとしても同じ走りを再現することができないので、

中学生以上の一定レベルの選手であれば、

練習中に足は合うことは当然(100%)で、

そこから練習で技術を習得する(1%)として、

100% × 1% で100回行えば習得できる練習でも、

そもそも足が合うのが5回に1回だと、

20% × 1% で0.002%となり、

500回練習しないと習得できなくなってしまいます。

なので技術を向上させるまでの

前提条件がハードすぎるという理由です。

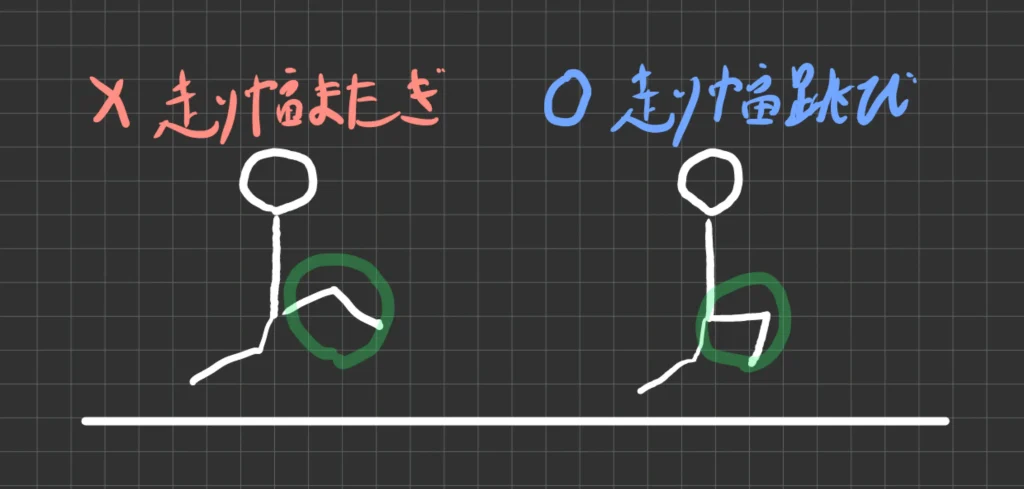

2.1歩前の沈み込みと、上体を後傾して踏切準備をすることが難しい

少しテクニカルな問題になりますが、

幅跳びの踏切1歩前は重心を少し落として低めに入り、

踏切足は伸ばし上体は後傾して踏切姿勢に突入します

(下図参照)。

©Shogakukan

なのですが大体の小学生はこの沈み込みと

上半身の後傾ができない(知らない)ので、

意識するというステージにすらたどり着けません。

その結果どうなるかというと、

下図左のように「走り幅またぎ」になってしまいます。

走り幅またぎの例

走り幅またぎと走り幅跳びを比べてみると、

前足(リードレッグ)の角度に違いがあることがわかります。

これは通常の走っているフォームから

そのまま踏切足でジャンプをするので、

走り幅跳びのジャンプ(マリオ)のように跳ぶのではなく、

どちらかというとハードルを跳ぶようにまたいでしまうということです。

3.筋力が足りず体が持ち上がらない

最後は単純に筋力が足りないので、

スピードがついた状態で自分の体の

ベクトル(方向を持ったエネルギー)を

斜め前方へ変えるための脚力がないです。

これも結果的に2.の「走り幅またぎ」に

なってしまう原因となります。

こうした難しい状況だとわかっても、

走り幅跳びは楽しいです。

砂場に飛び込むという行為自体がそもそも楽しいですし、

非日常的体験で小学生には人気の種目です。

なので最後に、

「ではどのようにすれば小学生でも走り幅跳びが上達するのか」

について記載しておきます。

それでも小学生が走り幅跳びを練習したい場合の方法

まず行うべきは「タ・タン」の習得です。

これは踏切足を「タン」、その前を「タ」として、

「タ・タン」というリズムで踏み切るという意味です。

つまり4歩助走で練習をするのであれば、

「タン・タン・タ・タン」のリズムで2歩走り、

踏み切るということになります。

まずはこれをマスターし、

その後6歩、8歩、12歩、16歩のように

助走歩数を伸ばして踏切とスピードに慣れます。

これによって、

最後の踏切の練度を維持したまま

スピードをつけていくことができるというわけです。

これは実際に陸上アカデミアでも取り入れている練習方法なので、

走り幅跳びに興味がある小学生は取り入れてみてください。

それ以外の走り幅跳び上達方法はこちらにまとめてあるので参考にしてください。

コメント