子供が早生まれだったら、

「将来運動や勉強で不利にならないだろうか?」と

親だったら心配になることだろう。

今回は早生まれは本当に運動や勉強で損なのか?ということを、

プロスポーツ選手の生まれ月を参考にしながら解説していこう。

本日の質問

こんにちは、陸上アカデミアの内川です。

今日は「早生まれはスポーツで不利なのか?」

ということについてお話していきたいと思います。

息子は早生まれで体も小さいです。

他の子が出来る鉄棒や跳び箱も出来ないし、

走るのもいつもビリです。

運動音痴なのかなーと思っていたのですが、

運動神経とは関係ないのでしょうか。

今日はこの質問に回答していきます。

まとめると

【今回の質問ポイント】

- 早生まれの男の子

- 体操、走りが苦手

- 早生まれと運動の関係性が知りたい

ですね。

ではここから回答していきます。

メダカの世界でも早生まれは損

まずはこの写真を見ていただきたいと思います。

内川家のメダカ

これはうちで飼ってるかわいいメダカなのですが、

もうすでに大人のメダカです。

で、先日この記事でも書いたように

川越に種まきに帰っていたのですが、

その際に実家からメダカの卵を

30個ほどもらってきました。

それが1週間ほど経ち孵化し始めたのですが

(今半分くらい孵ってます)、

早く生まれた個体はもうすぐ餌を食べ始める頃です。

しかしそれでもまだ生まれない個体がいます。

メダカの赤ちゃん

そうすると今卵の個体が生まれたときには

先に生まれたメダカはすでに針子

(生まれたばかりでまだ針のように細い個体)ではなく、

しっかりとメダカの形になり始めているわけです。

このまま子メダカが成長していき、

餌を食べるようになっても体格の差は縮まりません。

大きい子も小さい子も同じように成長するので、

小さい子が餌を食べていても大きい子来ると逃げてしまいます。

結果的に小さいメダカは大人になっても

少しビクついている子が多いです。

で、この差はどこで生まれたの?というと、

ただの生まれた順です。

これは果たしてメダカだけのお話なのでしょうか?

スポーツをする上で早生まれは損なのか?

ここまでは内川家のメダカの話だったので、

「ふ~ん」で済むかもしれませんが、

ここから実際に人間界での話をしていきたいと思います。

よく「スポーツ選手は4月生まれが多い」ということが

言われていますが、これは果たして本当なのでしょうか?

この噂を8,000人のアスリートの生年月日を調べて

統計を取った猛者がいます。

8,000人のプロスポーツ選手の生年月日から見る、4月生まれの有利度合い

僕は1人で8,000人の生年月日を調べられる

スキルは持っていないので、

今回はすでにとあるエンジニアさんが

調べてくれていた内容を引用させていただきたいと思います。

ちゃんと引用元も記載しておきますね。

今回引用させていただいたのはこちらです

Keisuke@エンジニアさん。

この方はプログラミングを駆使して、

男性プロスポーツ選手8,000人のリンクが載っている

ウィキペディアのページから生年月日を抜き出し、

棒&円グラフにしていただいていました。

その結果はこうです。

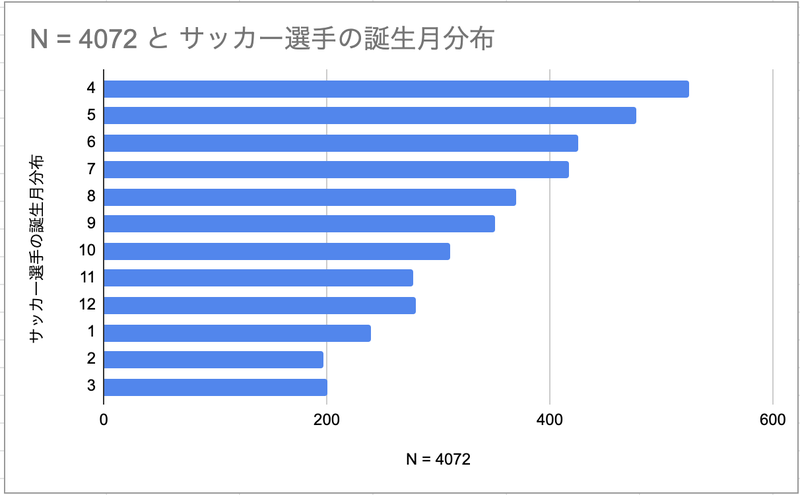

プロサッカー選手の生年月日割合

参照:https://note.com/keisukeee/n/nbe4b3780cc7d

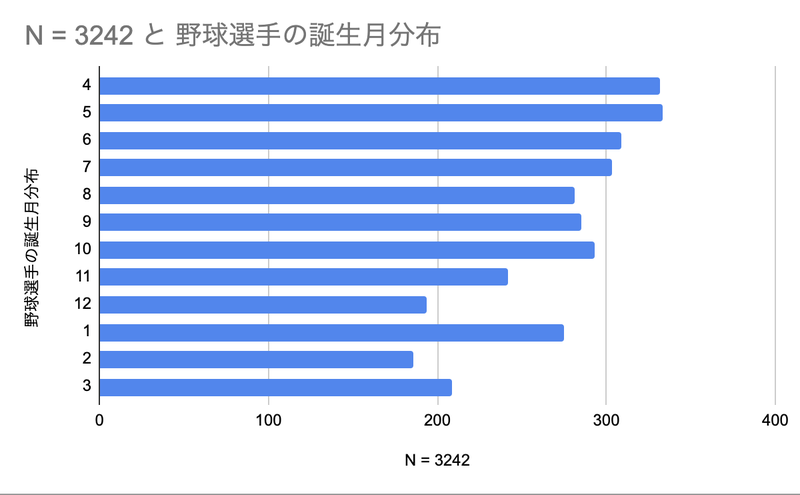

プロ野球選手の生年月日割合

参照:https://note.com/keisukeee/n/nbe4b3780cc7d

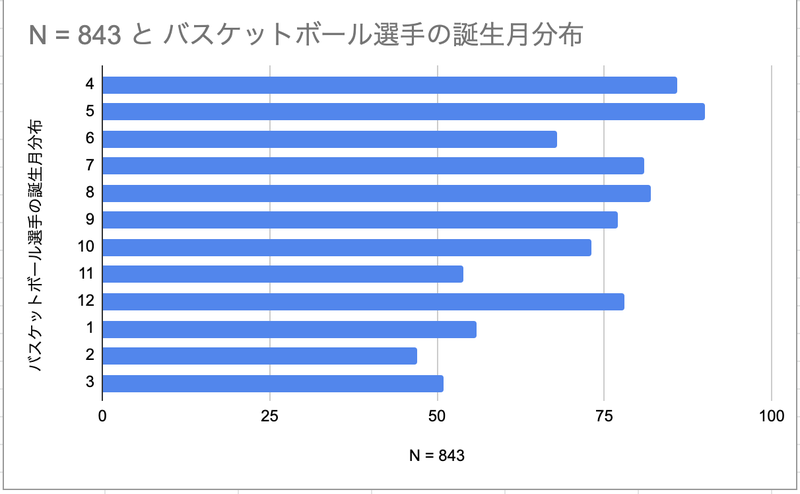

プロバスケ選手の生年月日割合

参照:https://note.com/keisukeee/n/nbe4b3780cc7d

ということで、サッカー選手で

4~6月生まれの割合が非常に高いことがわかります。

なぜサッカー選手だけ4~6月生まれの割合が

これほどまでに高いかというのも気になるので

内川なりに考えてみたのですがそれは別の記事でお伝えするとして、

それよりも先に「なぜどのスポーツでも4~6月生まれが多く、

早生まれは少なくなってしまうのか」について

解説していこうと思います。

こっちは仮説ではなく、

きちんと原因がハッキリしているからです。

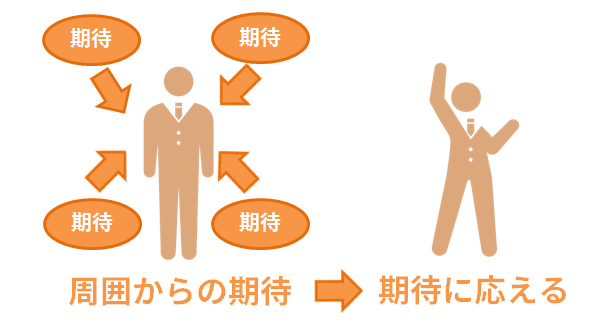

ピグマリオン効果によりちょっとできる子は更にできるようになる

あなたはピグマリオン効果というものを

ご存知でしょうか?

これは心理学用語で、ウィキによると

ピグマリオン効果(ピグマリオンこうか、英: pygmalion effect)とは、

教育心理学における心理的行動の1つで、

教師の期待によって学習者の成績が向上することである。

別名、教師期待効果(きょうしきたいこうか)、

ローゼンタール効果(ローゼンタールこうか)などとも呼ばれている。

つまり、教師やコーチに真実か虚偽かは置いておいて、

「あの子は優秀なんですよ」というイメージを先に与えておくと、

教師は子供にその通りに接することにより、

子供もあたかも「優秀である様に」振る舞い、

結果的に本当に優秀になるという効果です。

つまりこういうこと

基本的には早く生まれた子は

それだけ成長する期間が長いということなので、

多くのことが、より高いレベルでできます。

これに異論はないと思います。

つまり、メダカの例同様先に生まれた子は

より多くのことができるので、

結果的により多くの成功体験を積みやすいということです。

スポーツにおけるピグマリオン効果はあくまで確率という話

と、ここまで「4~6月生まれがスポーツをする上で有利」

という話一辺倒に書いてきましたが、

今回の記事でお伝えしたい結論はこれではありません。

上記のピグマリオン効果は、あくまで

「手を加えずに自然に育てると

そう育つ確率が高い」というだけで、

必ずそうなるというわけではありません。

どういうことかというと、

ピグマリオン効果の説明を再度読んでいただければ、

この効果の攻略法がわかってくると思います。

いきますよ?

【ピグマリオン効果の核心】

つまり、教師やコーチに真実か虚偽かは置いておいて、

「あの子は優秀なんですよ」というイメージを

先に与えておくと、

教師は子供にその通りに接することにより、

子供もあたかも「優秀である様に」振る舞い、

結果的に本当に優秀になるという効果です。

これは先生に「あの子は優秀なんですよ」と伝えるという意味ですが、

広義で捉えれば先生とは「子供に何かを教える人」です。

ということは、運動や勉強なんでもいいですが、

子供と一緒に行うにあたっては、

「親であるあなたが先生」なわけです。

つまり「あの子は優秀なんですよ」というイメージを先に与えておく」

これに関しては、あなたがそう思うだけでよく、

実際にそのように接すればよいというわけです。

簡単ですよね?

「うちの子運動苦手なんで、優秀とは程遠いいです…」

ここまでお話すると、こういう言葉も聞こえてきそうです。

そう言ってもうちの子運動苦手で…

そういう場合もありますよね?

しかし自宅ピグマリオンの本質はそこではありません。

運動が10段階で8でできるから「優秀」というわけではありません。

そうではなくて、2だったとしても

課題を1つ乗り越えて2.1になったらそれは成長です。

大げさ過ぎるほど褒めて良いんです。

どんなに小さいハードルだとしても

自分で考え、諦めずにトライして、成功したことが

「優秀」なんです。

結局どんなに小さくてもこの成功体験を積めれば、

1歩、もう1歩と子供は勝手に成長していきます。

なので相対評価ではなく、

我が子だけの絶対評価で褒めてあげましょう。

実際に陸上アカデミアでクラスビリや

鬼ごっこで遅すぎて毎回捕まって泣くというくらい

運動ができなくても最終的に運動が得意になる理由は、

この「ぎりぎりまで低くしたハードルを跳ばせ続け

成功体験を徹底的に積ませる」という

指導方針によるところが非常に大きいです。

こうして学校以外の場で成功体験が積めれば

積極的にその運動に関わるようになり、少しずつ上達します。

すると周りと比べても遜色ないくらいには

その運動ができるようになり、集団での積極性が増し、

最終的に周りからも「あの子できるよね」という

評価につながるわけです。

運動を得意にする上で1番厄介なケースは早生まれで親が運動苦手なパターン

ここまでピグマリオン効果によって

「放っておくと早生まれの子は

相対的に運動が苦手になってしまうケースが多い」

ということをお伝えしました。

子供が運動苦手でも良いと思っている場合は

正直どうしようもないですが、

「運動得意にしたい!」と思っている場合で

1番厄介なケースは親が運動苦手な場合です。

「うちの子が運動苦手なのは遺伝です」は嘘

こういう親の場合半分以上の確率で

そうは言っても夫婦揃って運動苦手だから

遺伝で…

と言い出します。

断言しますが、それ、遺伝じゃないです。

詳しくはこっちの記事を見ていただきたいのですが、

両親が運動苦手の場合

十中八九子供と遊ぶ場合も

外ではなく中での遊びを選びます。

すると周りの子供と比べて運動の経験値が劣り、

一緒に遊び始めた際に初期値として

「その運動したこと無い」となり、

そのうち「運動が苦手」というレッテルを張り始めます。

(これはピグマリオン効果の反対のゴーレム効果といいます。)

あなたの運動苦手は直らないかもしれないが、子供は余裕で直る

もしあなたが運動が苦手だったとします。

学生時代などは当然それで嫌な想いをしたこともあったと思います。

大人になってしまえば運動ができなかったところで

困ることはありません。

しかしだからといって運動が苦手な子供に

「大人になったら運動ができなくても、

何にも困らないから気にしなくて良い」というのは

ちょっと違うと思います。

それはあなたはもう「嫌だった学生時代」を

繰り返さないのでいいですが、

子供にとっては今がまさにその「嫌だった学生時代」なのです。

なのでもし「我が子に同じ想いはさせたくない」ということであり、

自分は子供に適切なハードルを

与えてあげることができないということであれば、

それは外注するしかありません。

そのために無数にスポーツ教室があるわけですから。

ただそのスポーツ教室を選ぶ際も注意が必要です。

というのは、あくまで

「学校で劣等感を経験しないための、

自宅で先に経験値を稼いでしまおう」という作戦なのに、

集団のスポーツ教室(それも指導型ではなく実践型)に

行ってしまっては、

結局そこでも負けて、より「自分はできないんだ…」という

レッテルを貼ることになります。

本末転倒ですね。

なので、必ず小さいハードルを越えさせてくれるところに、

任せるようにしましょう。

4人までの超少人数指導で

小さいハードルを越えさせ続け、

子供のスポーツに対する自己肯定感を

高めさせ続けるかけっこ教室は

こちら

実録、内川の妹は最も苦労する日生まれ

ここまでで早生まれの大変さと、

早めに手を打つことの重要性を説いてきましたが、

なぜここまで熱が入っているかというと、

僕の妹がそれで苦労していたからです。

実はうちの妹は4/1生まれ、

その学年で一番最後の生まれです。

つまり小学生の頃は普通の4月生まれの子と比べて

1年成長が遅れているわけです。

そのせいもあり、小さい頃はなかなか苦労していました。

小学校入学してすぐで精神的に参ってしまい、

入学1週間位で速攻入院していました

(アセトン血性嘔吐症というやつです)。

僕はまだ小3とかでしたが、

母がつきっきりで一緒に入院していたので、

父と2人暮らしでたまにお見舞いに行っていたのを

なんとなく覚えています。

こうして精神的な面や勉強では少し大変そうでしたが、

(得意は置いておいて)

運動に対して特別苦手意識を持っているという感じは

しませんでした。

それは恐らく父がひたすら外に遊びに連れて行っていた

おかげだと思います。

父はかなり若く、スポーツもかなりできたので

春夏秋冬色々な遊びやスポーツに連れ出してもらいました。

そこで下手くそながらも事前に色々な運動をしておくことによって、

自宅以外の場でその運動を行うことになったとしても、

「前にやったことある」という状態で入ることができたというのは

非常に大きいと思います。

なので自分が上手い、下手は置いておいて、

子供に事前に様々運動を経験させておくこと、

運動を得意にしたいという観点から見ても非常に有意義ですし、

「早生まれで運動が苦手になったらどうしよう」と

心配してしまうご両親には

ぜひとも意識して取り入れて頂きたいです。

そこでどうしても運動が苦手で、

自宅ピグマリオンができないとお悩みの方は、

ぜひ陸上アカデミアの門を叩いていただきたいと思います。

コーチ一同、責任を持って

「小さな、そして無数のハードルを越えさせ、

無限の成功体験を積ませること」をお約束します。

東京都、神奈川県の方へ→

陸上アカデミアの体験レッスンはこちら

それ以外の方へ→

陸上アカデミアのオンラインレッスンはこちら

まとめ

【最終まとめ】

統計通り放っておくと早生まれの子は

運動が苦手になる確率が少し高いので、

自宅ピグマリオン効果で小さいハードルを超え続けさせ、

子供に「自分は運動できる」と思い込ませろ!

PS.

ちなみに僕の誕生日は12/12なので結構遅めですが、

僕も持久系の運動以外特にできなくて

困ったことはありませんでした。

理由は妹以上に父に連れ出されて、

妹以上に様々なスポーツ経験をさせてももらったからです。

今レッスンのアップで様々な運動要素を取り入れて

それをしっかり僕ができているのは、

完全に父のおかげですね。

一緒に鬼ごっこしたり、タッチフットしたり鳥かごしたり

クレイジーボール投げたり、ジャベボール投げたりしているのは、

子供の頃自分が遊んでもらったのを、

そのまま逆の立場で再現しているイメージです。

なので、当然コーチングは独学で別途学びました

(現在進行系で学んでもいる)が、

僕のコーチングスタイルの基礎は

自分が遊んでもらっていた父です。

当時はそんなにやりたくもないキャッチボールをやらされて

「まだ帰れない…」など思っていましたが、

今ではそんな父に感謝しております。

コメント