「うちの子の運動神経が悪い!?

でも具体的に何がオカシイかがわからない…」

そんなあなたのための運動神経が悪い要因を8つに分けて、

それぞれの解決方法をご紹介していきます。

本日の質問

内川

こんにちは、陸上アカデミアの内川です。

今日は運動神経に関する質問に回答していきます。

あなた

【子供の運動神経って何とか伸ばしてやれるものですか?】

小学校1年生の息子がいます。

サッカーが好きでスキーも好きです。

水泳は嫌いですが私(父親)が言うので続けています。

逆上がりも練習してクラスで真ん中くらいで出来るようになったそうです。

ただ学校で行う体力テストでは

50m走などをはじめほとんどが平均以下です。

親としては運動だけがすべてではないので、

あまり気にしていないのですが、

本人が悔しがっているので

週末は練習に付き合ったりしています。

そこで限界はあるでしょうが、それでも

運動神経って後天的に効率よく

伸ばしてやることって出来るのでしょうか?

たとえば走る事に関してでもよいトレーニング方法などがあれば

教えてください。

今日はこの質問に回答していきます。

まとめると

- 小1男子のお父さん

- 運動は中の下

- 本人は悔しがっており運動能力を伸ばしたい

- 良いトレーニングがあれば教えて欲しい

ですね。

ではここから回答していきます。

結論

【今日の結論】

運動神経はCS8によって構成されるので

8つの要素全てを高める必要がある

ではなぜ「運動神経を高めるために何をするべきなのか」を

回答になるかを解説します。

運動神経が悪いとはどんな状態か?

「運動神経を高めるために何をするべきなのか?」ということを考えていく上で、

まずは「運動神経が悪いという状態」を定義しなければなりません。

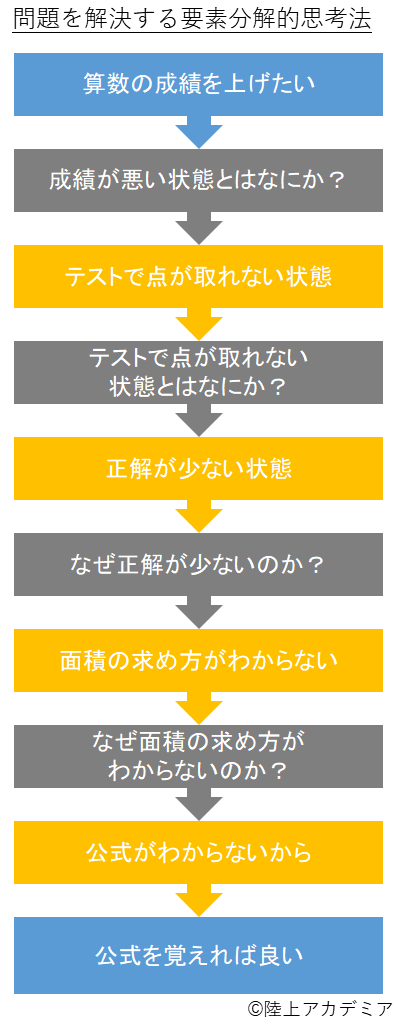

要素分解を用いて状態を適切に定義する

例えば「算数の成績を良くしたい」が目標であれば

「成績が悪い状態とはなにか?」を定義する必要がありますね?

成績が悪い状態、これすなわち「テストで点を取れない状態」なので、

改善するためには「テストで点を取れるようにすればよい」ということがわかります。

ではなぜテストで点が取れないのでしょうか?

これは「正解が少ないから」ということがわかります。

このようにして問題を1つ1つより小さな要素に分解しています。

その結果、原因の原因である真因にたどり着くことができます。

この考え方を要素分解と言い、

内川が別事業で行っているトレーニングジムの

コンサルティングでもそのまま用いています。

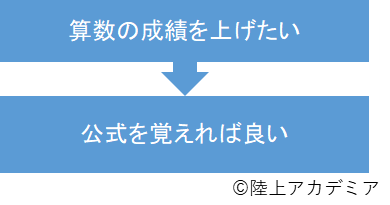

ちなみに先ほどの算数の例の真因はこれでした。

結果的に

という極めて単純な回答に結びつきます。

では「運動神経が悪い状態」は?

運動神経が悪い状態を導く

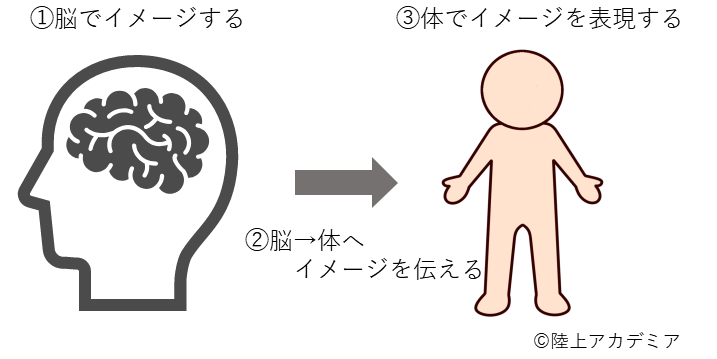

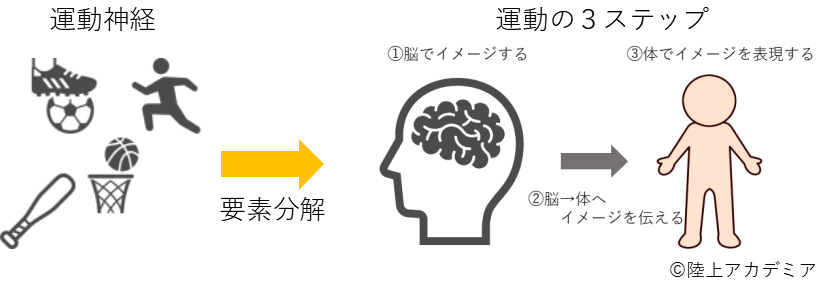

運動神経が悪い状態とは「自分の脳内で考えた動きを、

身体で表現することができない状態」です。

以前書いた記事でこんな概念図を用いました。

運動が発現するまでには3つの段階があり、

- 脳でイメージする

- 脳から身体へイメージを伝える

- 身体でイメージを表現する

の3つです。

この運動の3ステップのどこかの段階でつまずくと、

イメージした運動を正しく発現できないので、

「運動神経が悪い」と見えてしまうわけです。

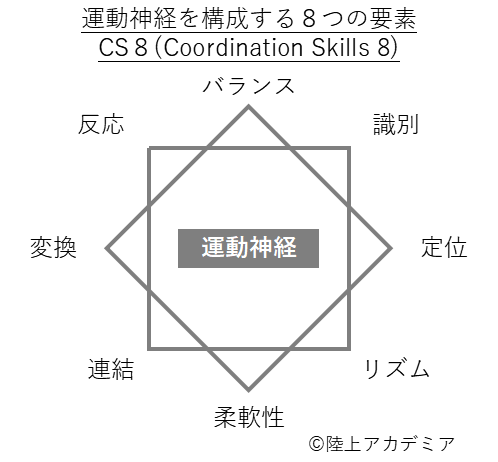

運動神経の正体CS8

ならここまででお分かりいただいたかと思いますが、

運動神経は1つのものではないです。

「運動神経という1つの能力ははない」ではないということです。

運動神経は運動の3ステップに分解できる

運動神経は運動の3ステップに分解されます。

では運動の3ステップはそれが最小単位なのでしょうか?

いえ、運動の3ステップすらも要素分解できます。

それがコーディネーショントレーニング能力です。

運動神経とは複数の能力を総称した概念だ

運動の3ステップは以下の8つの要素に分解ができます。

この8つはそれぞれコーディネーション能力といい、

まとめてCS8と呼びます(今名付けました)。

元々コーディネーション能力という概念は

約40年前に旧東ドイツのスポーツ学者が提唱したのが始まりです。

それを内川が元々使っていた運動能力と

運動の3ステップの考え方に落とし込み、統合したものがCS8です。

コーディネーション能力とは身体を自在に操る能力だ

コーディネーション能力とは別名身体を自在に操る能力です。

このコーディネーション能力とは車の運転に例えると運転技術ですね。

多分F1レーサーは軽自動車に乗っても運転が上手いですし、

ペーパードライバーがF1カーに乗っても速くは走れないと思います。

これと同じです。

高い運転技術(コーディネーション能力)があれば

車(身体)の性能を100%引き出すことができるでしょう。

しかし運転技術が低ければ、

どんなに良い性能の車も宝の持ち腐れです。

これが「ボディビル(やウエイトトレーニング)で

付けた筋肉は使えない」と言われる所以です。

そんなの当たり前ですよね?

2tトラック渡されて、いきなり完璧に運転しろと

言われているようなものです。

確かにいうのは2tトラックなら

普通の車より多くの荷物を運べるでしょう。

ですが車高や車幅、進み具合や制動距離全てが

これまでの普通車とは全く異なります。

だから「運転の練習」すわなち「車に慣れること」が必要なのです。

子供の身体はすごい速度で成長する

子供の運動神経も同じです。

子供の身体は我々大人ではありえない速度で成長します。

つまり1ヶ月おきに車を乗り換えている状態です。

そんな中で「運転の練習」をせずに、

乗りこなすのは無理だと思いませんか?

極稀に才能があっていきなり乗りこなす人もいるでしょう。

ですがそれは「その子がおかしい」のであって、

それを我が子に求めるのは酷というものではないでしょうか?

CS8の概要と伸ばし方

では実際にCS8の要素を解説していきたいと思います。

CS8の解説

| 能力名 | 概要 |

|---|---|

| 識別 | 別名「分化」とも言われ、手足を思い通りに動かす能力。 この能力を伸ばすことにより、 バットやボールなどの道具を思い通りに動かしたり、 スムーズに走れたりする。 |

| 定位 | いわゆる空間把握能力。 対象物と自分との位置関係を正しく把握し認識する能力なので、 球技で特に求められる。 |

| リズム | いわゆるリズム感。 タイミングを上手につかみ、 耳から聞いた音止めでみたよ気に合わせながら テンポよく動く能力。 |

| バランス | 姿勢と重心を正しく保てる能力。 崩れそうになった体勢を立て直して リカバリーする際にも求められる。 |

| 反応 | いわゆる反射神経。 合図に反応し素早くリアクションを起こせることにより、 かけっこのスタートが速くなる。 |

| 変換 | 敏捷性。 バスケットやサッカーのドリブルのように変化する状況に反応し、 瞬時に動きを切り替えられる能力。 |

| 連結 | 上半身、下半身、体幹といった、 身体の各パーツを連携させてスムーズに動かす能力。 協調性。 |

| 柔軟性 | 7つの能力の土台となる能力で、 筋肉自身の柔軟性と関節の可動域双方を伸ばす必要がある。 |

この8つの能力をそれぞれ鍛えることによって、

運転の3ステップがスムーズにこなせるようになり、

結果的に「運動神経が良いね!」と言われるようになります。

まとめ

【今日のまとめ】

「運動神経」と一言でまとめるのではなく、

要素に分解して1つ1つ改善していこう!!

各要素の伸ばし方については長くなるのでこの次の記事で書きます。

コメント