こんにちは、陸上アカデミアの内川です。

今日は朝~午後までレッスンがあり、

その後ご飯を作ってすでにゆったりモードなので、短めで。

内容は子供がスポーツをしている子の保護者は

どのような心がけでいればよいのかについて、

僕の考えを述べたいと思います。

親のするべき唯一のことは

「選択肢を多く提示すること」

この内容、どこかで書いたと思ったのですが、

過去記事探していたら見つからなかったので改めて書きます

(後ほど見返してみたらオンラインスクールで

配信している動画の中で解説していました)。

(※今回は特定の誰かをディスったりするような内容ではないのでご注意ください。)

レッスンをしていると色々な子供&保護者と関わりがあります。

僕の総体験レッスン数はもうすぐ250件に差し掛かるのですが、

もちろん様々な子供&保護者がいらっしゃいます。

- しっかり子供のサポートをしている親

- 上手く見守れている親

- 介入しすぎな親

- 無関心な親

- 子供を転ばせられない親

- 常識のない親

様々です。

で、見事に親の関わり方によって

どれくらい子供の運動能力の向上度合いが変わってくるので、

今回は僕が見てきて最も成果の出てる関わり方の特徴を

解説していきます。

1.基本的に口を出さない

これは「我慢をする」ということではありません。

そうではなくて、「子供ができなくても見守る」ということです。

グループレッスンで想定すると少し解説が厄介になるので、

パーソナルと仮定します。

都合が良いので体験レッスンを想定しましょう。

体験レッスンで僕が非常にやりにくい、

実際に子供も上手くならないパターンをご紹介します。

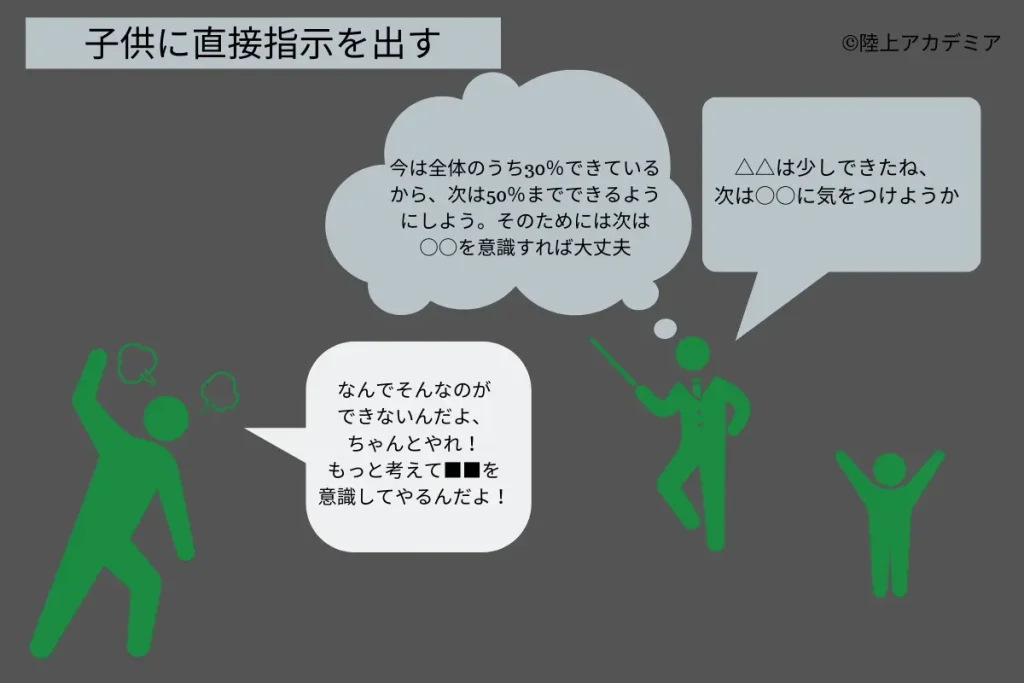

それは子供、親、コーチの3人がいる状況で、

できない子供に対して親が直接指示や指摘をしてしまうパターンです。

具体的にはこんなイメージですね。

これをやられると、本当に「はぁ~…やれやれだぜ」となります。

理由はコーチ(この場合は僕)の頭の中で今日のゴールがあって、

今の能力があって、

そこに到達するために必要な要素が下から考えられています。

例えば、階段切り返しでいうと

ゴールは「しっかり浮いて逆足を真上から落とせるようになること」、

そのための手段として

- まず自分が実際に浮いている距離と

浮いていると思っている距離に

乖離があることを伝える(動画) - 体軸が曲がっていることを指摘する

- それを修正する

- 軸足の膝が曲がっていることを指摘する

- 修正する

- 軸足側の腕が後ろに引けていないことを指摘する

- 修正する

- その状態で軸足で地面をできるだけ強く押す

- ひたすらトライ

ここまでステップを踏んでゴールに到達したら良いなというところです。

なので最初に動画を見せて主観と客観を一致させ、

そこからまずは体軸が曲がっていることを指摘し、

修正をかけたいにも関わらず、

親が出しゃばって「なんでそれしか跳べないんだよ、

もっとしっかり地面押せよ!」みたいなことを言い出してしまうと、

一気に指導プランが崩れます。

今はまだ上記の2.の段階なので、

地面を押すことは意識させたくない

(というより意識の領域に入れたくないのです。

理由は人間が1度に意識できる数は決まっているからですね。)のですが、

この余計な一言で全ておじゃんです。

なので「任せる」と決めたのなら全て一任してほしいですね。

そして結果が上手く出なかったときに、

コーチに文句を言ってほしいです。

2.親が子供以上にやる気を出さない

これも結構あります。

子供がサッカーを習っていて「もっと上手くなりたい」と言ったから、

更に上達するように様々な環境を用意して、

自主練に付き合って、よりよいスクールを探しているとします。

ここで親のやる気が完全に空回りしています。

子供はちょっと悔しかったり、ちょっと負けたりすると

「もっと上手くなりたい!」と言います。

ただこれは研究でわかっているのですが、

小学4年生程度までは因果関係が上手く理解できない

という特徴があります(もちろん成長度合いによって異なりますが)。

なので、「もっと上手になる」↔「そのためのリソース」が

脳内で上手く釣り合っていません。

大人向けにこの「もっと上手くなりたい」を補完すると

「(何もしないで上手くなるなら)もっと上手くなりたい」ということです。

これは「頑張らないで痩せたい」や

「楽してもっとお金欲しい」と同じマインドです。

欲しいかどうかと聞かれたら「欲しい!」というレベルであって、

自分で凄く努力してまで欲しくはないということです。

この因果関係がわからない故の「悪意のない嘘」を子供は普通につくので、

「どこまでがこの子の真意なのだろう」と考えることは重要です。

3.怒らない、諭す

これは僕自身も意識しているのですが、

子供に対して怒らないようにしています。

もう少しわかりやすく書くと「期待しない」ようにしています。

これは2.と少し関連があるのですが、

本人以外の誰かには本人がどれほどの強さで

上達を望んでいるかがわかりません。

それは親やコーチなら1~10のうち

5なのか6なのか程度はわかると思いますが、

1~100のうちどれほどかはわかりません。

そして子供の口先の言葉と、

本心は自分でも気づかないところで乖離がおきます。

何を隠そう、サッカーに対して全く情熱を持てなかった、

小学生時代の僕ですら「将来の夢:サッカー選手」とか

書いていた気がします

(書いた当時自分がサッカー選手になれるとは

1mmも思っていなかったですが、

なんなのか子供ながらの見栄なのか

外に対してはその様に見繕っていました)。

こうした背景があるのは知っているので、

当然ながら各子供によって指導の内容と強さを変えています。

プロサッカー選手になりたいと自分も言っていて、

本人も本当にその様に行動し、

両親もそれを疑っていない子に対しては

当然厳しく接します。

これは怒るということではなく、

目標を高く設定したり、本数を多く設定したり、

自分で答えを導かせるようにしています。

こちらが「今のどこがイマイチ?」と質問をして

「わからない」と返答したらそれでは許しません。

「ちゃんと考えて」と突き返します。

一方「まずはたくさん運動して基礎的な能力を上げよう」という子でしたら、

同じ「わからない」という返答でも、

「そっか、それは○○だったからだから、

次はそれに気をつけようか」とすぐ答えを教えるかもしれません。

理由はその子にとって今大切なのは、

「理解すること」ではなく「多くの運動ができるようになること」なので

1つの禅問答にたくさん時間を割くのは得策と言えません。

こうした視点をぜひ保護者にも持ってほしいと思います。

子供は親から期待をされるとそれに応えようとします。

基本的にそれはよいモチベーションになります。

が、行き過ぎた期待は子供に重くのしかかりますし、

本当はもう興味が別の事柄に移っていても、

それを言い出しづらくなります。

なので子供を守る、子供にのびのび活動させるためにも、

強すぎる期待を持たないことと、

退路はきちんと確保されていることを

常日頃から伝えてあげてほしいと思います。

その上で、望んでいることと現在の行動が一致している場合に限り、

その行動を応援してあげてほしいなと思います。

そのやり方も前に立って手を引っ張りやり方ではなく、

後ろから背中を支えてあげる方が良いです。

「お父さん(お母さん)はこっちが良いと思う!」という

前からどんどん引っ張る方式ではなく、

子供が歩き始めたらそれを後ろから支えてあげるやり方が

オススメです。

親はあくまで選択肢の提示をするだけで、

それを選ぶのは子供です。

親の進んだ方に子供があとから引っ張られるのではなく、

子供が進んだほうを応援するスタンスにしてあげてください。

4.わからないことは指導者に聞く

最後は「子供の様子を見ていて疑問に思うことは

指導者に直接聞く」というものがあります。

この「直接聞く」という理由は、

根性論で終わらせずに論理的な解決方法を求めている=

子供の成長に対して真摯に向き合っているという証拠です。

そしてそれを自分で言うのではなく、

指導者からアプローチを掛けるように依頼されるのも

非常に共通しています。

下手に親からアドバイスをして反発をもらうよりも、

指導者に伝えてもらったほうが上手くいくことがたくさんあります。

子供の成果が出ている親は

こうしたコーチの使い方も非常に上手だなと感心します。

この4つが守られていれば、

子供は自分に合っているものを

見つけた瞬間にドハマリする

今まで見てきてレッスンの成果が非常に出ている子供は

自分から主体的に行動していましたし、

親も上記の4点を守って本当に「見守っている」という

スタンスで接していると、

子供は安心感があり自分でハマればとことんのめり込みます。

僕は陸上教室しか経営していないので、

走ることに関してしかわかりませんが、

ハマっている子供はすぐわかります。

そういう子は親の目を気にせずコーチとのやりとりを

自分から行い、しっかり上手になっています。

このように子供が自分から積極的に行動を起こすには、

やはりある程度の年齢になったら

親が近くにいない状況というのを

作ってあげることも必要かなと思います。

やはり保護者に気を使っていい子を演じる必要がある子もいるので。

そしてこういう子は一向に上手くなりません。

あくまで親が喜ぶからその教室に来ているだけで、

本気で上手くなろうとは思っていないからです。

なのでもしそういった状況で通っている場合は

上達がなかなか難しいので、

別の興味がある習い事を始めるのも手かもしれません。

今回は日頃思っていた

上手くなる子の親の共通点をまとめてみました。

1つの参考になれば幸いです。

コメント