昨日に引き続き陸上アカデミア式の

指導方法を解説します。

徹底的な説明と解説

僕を始め陸アカコーチはよく喋ります。

理由は「言葉で説明しないと伝わらなく、

伝わらないと身につかないから」です。

一般的なかけっこ教室や陸上教室、

その他スポーツ教室の先生やコーチは

基本的に説明はほとんどしません。

あるとしても「〇〇をやります」という、

「動作の説明」だけです。

これでは

- なぜやるのか

- これができるとどんないいことがあるのか

- 何に役立つのか

- 何を気をつけたら良いのか

など全くわからず、

ただやるだけになってしまいます。

このような指導になる理由は3つです。

- 自分がそういう指導を受けてきた

- 子供は理解できないと思っている

- 自分が言葉にできないから

です。

1.自分がそういう指導を受けてきたから

これは結構あります。

コーチとは名ばかりで、

コーチングではなく

ティーチングしかできない人です。

自分が教わったことをコピーの如く繰り出すのが、

このパターンです。

また、「それじゃ上手くならないことを

わかっているのに、従来のやり方を踏襲している」

という現状維持パターンもあります。

学校の授業も同様です。

現在はテクノロジーが発達しているので、

昔は絵でしか見せるのが難しかった内容が

今ならスマホ1つで動画を見ることができます。

僕は途中まで中高理科の教員免許取得のために

教職課程を受けていたことはこちらで話しましたが、

もし今理科の先生になっていたら、

思いっきり2D動画やVR動画を駆使して、

実験の面白さや生物の授業をしていたと思います。

これは余談ですが

僕が高校生の頃の化学の先生は

ちょっと変わっていて、

選択理科という科目は僕を含め

8名しか選択者がいませんでした。

そして僕は学年平均点が30点付近というテストで

92点を取るくらい化学が得意だったので、

その8人の中でぶっちぎり

(というか学年としてもぶっちぎり)で、

僕と仲の良かったもう1人の2人と

その他6人という構図でした。

そしてその授業は実践形式の授業だったので

ほぼ毎回実験だったのですが、

先生は実験集みたいなテキストを貸してくれて

「うっちーとS(友達)で

やりたいの決めていいよ」

というめちゃくちゃ自由なクラスでした。

残りの6人も僕らがえこひいきされている

というより、全員赤点レベルで化学が実験で

楽だから選んでるくらいのノリだったので、

彼らも僕らが選ぶことに全く抵抗はありませんでした

(ノリは良い奴らだったので、

むしろ僕が全員に教えていたようなもの)。

そして物理的に可能で、

おもしろそうな実験

(普通の高校生は

絶対やらないような実験も含めて)

をひたすら毎週やらせてもらいました。

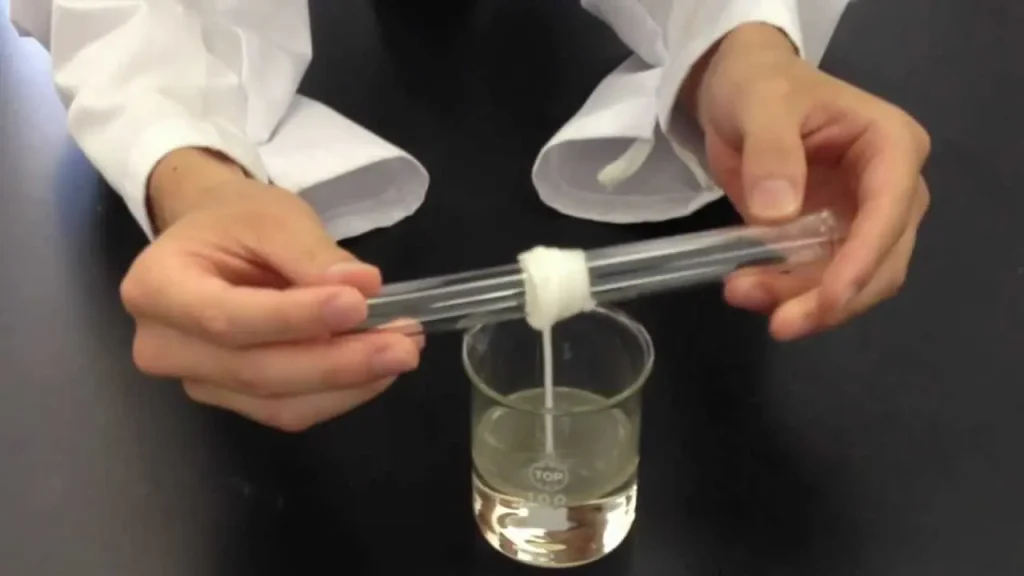

閃光と共に思いっきり火花が上がるテルミット反応や、

衣服でおなじみのナイロンの合成、

温泉成分の硫黄を大量発生させて

周りの教室の生徒が

見に来る騒ぎも起こしました。

テルミット反応

6-6-ナイロンの合成

こうした指導は従来のやり方とは異なっています。

ですがその型破りな授業のお陰で

僕はより化学にのめり込むことができ、

大学入試の面接で「色々実験しました」ということを

伝えた際に「ほう、じゃあナイロンを合成する際に

低温で行わなければならない理由は?」という

「いや、それ受験で聞かないだろ」という質問にも

答えることができ感心されました。

この経験が僕的に非常に大きく、

僕もレッスン中に子どもたちに

速く走れる原理までじっくり解説するようにしていますし、

「コーチ、これやりたい!」と子供たちが提案してきた

プログラムに合理性があれば

積極的に取り入れるようにしています。

自分が提案した練習だと

いつも以上に気合が入るものですし。

2.子供は理解できないと思っている

これもあります。

子供を下に見ているパターンです。

以下はレッスンをしてきた事実なのですが、

子供はしっかり説明すれば

原理原則がわかります。

幼稚園生でも本当に丁寧に説明すれば、

体験レッスンの段階で

「どうしたらもっと速く走れるか」

が自分で説明できるようになります。

これはすごいことです。

実際に子供に説明している様子で言うと、

例えばバウンディングという練習。

バウンディング練習の様子

これは陸上競技では非常にポピュラーな練習で

多くの陸上教室で取り入れられていますが、

「なぜやるか?」まで生徒が理解して行っている

クラブはどれくらいあるでしょうか?

そしてもっというと、

「なぜやるか?」を論理的に説明できる

コーチや先生、監督がどれほどいるでしょうか?

99%のコーチが

- 「俺も現役時代やってたから」

- 「YouTubeや本でいいって聞いたから」

- 「有名な〇〇選手がやっていたから」

- 「脚力強化!」

程度の実態が伴わない目的で練習

をしているのではないでしょうか?

しかし陸上アカデミアではきちんと

子供に納得感をもたせて練習を行います。

陸上アカデミアでの

バウンディングをやる意味の説明

(Vimeo動画:バウンディングの説明)

バウンディングの説明を文字起こしすると

==================

内川:今からバウンディングをやるんだけど

何でやるかは知ってる?

毎回終わりにやるじゃん?

立ち五段跳びとか片足ホッピングとか

生徒:「発達させるため?」

内川:そうそう、何を?

生徒:「筋肉を?」

内川:んん~、惜しい!筋肉だったらさ

なんかめっちゃ筋トレしてればいいじゃん?

生徒:「脚力!」

内川:そう!

脚力ってさ、一般的に言うけど何だろう?

生徒:「脚力?まあ足のバネみたいなもの!」

内川:そうそうそう!

バネが強くなると何がどうなるの?

生徒:「足が速くなる!」

内川:そう、足が速くなる

バネが強くなる→なんとかになる→足が速くなる

1個あるんだよ、ここに

生徒:「高く跳ぶ!」

内川:あ~惜しい!

生徒:「(挙手)」

内川:はい!

生徒:「地面についている時間を短く!」

内川:それもある!

生徒:「足の力が…強く押せる!」

内川:そうそうそうそう!

強く押せるとどうなるの?

生徒:「遠くまで行ける!」

「強く押すとその衝撃で

上がってきてちゃんと走れる」

内川:そう!でさっき言った通り

一歩がでかくなる

内川:極論さ、50m1歩で走れたら超速いじゃん?

無理だけど絶対速いよね?

内川:1歩で走れたら?超速いじゃん?

それ1歩が無理だから

なるべく少ない歩数ってなったら、

1歩でなるべく遠くまで行こうよ

って話になるでしょう?

内川:だから地面をしっかり押して

跳ぼうねっていうのでやります

==================

ここまで説明すると子供は

「ああ、足を速くするためには

1歩を広くすることが必要で、

そのためには地面を強く押さなければならないから

バウンディングをしなければならないんだ!」

と自分で気づき、

自分で気づいたことであれば

子供は積極的に取り組むわけです。

これは「もっと本気で練習しろよ!」

と怒鳴り散らす軍隊式の練習とは対局の姿であり、

「子供自らがなぜ上達するのかを理解し、

そのための行動を自ら選択し勝手に練習をする」

というスポーツ上達の最高の形と環境を

達成できると思っております。

ちなみに

「強く押すとその衝撃で

上がってきてちゃんと走れる」

と答えていたのは小学2年生です。

なのできちんと指導者側が

噛み砕いて何度も何度も説明すれば、

小学校低学年だって速く走るための方法はわかるわけです。

ここまで理解できると、

コーチが「なんでこの練習やるの?」と聞いたときに

自分から説明できるようになります。

物事を理解するのと、他人に説明するのでは

説明することのほうが3倍難しいことは

誰でもわかっていると思いますので、

陸上アカデミアのレッスンでは

通常の3倍の深さで理解できている

ということになります。

誰が考えてもこの様に子供に徹底的な説明を

したほうが良いと思うのですが、

なぜ全ての教室がそうはならないのでしょうか?

3.自分が言葉にできないから

これは「自分の言葉にできないから」が

最も大きな理由だと思います。

例えば他の陸上クラブやサッカースクールで

バウンディングを行っているとします

(実際に結構あります)。

そのコーチに「なんでバウンディングするの?」

と子供が聞いたときに、

先程のような回答が返ってくるでしょうか?

たいてい返ってこないと思います。

理由は、バウンディング→やるという、

表面上のメニューしかパクってないからです。

そのプログラムに取り組む目的がないのですね。

- 自分がその練習をしてきたから

- ネットで書いてあったから

のように主体的な理由ではなく、

能動的な理由しかない場合に、

このようなおそまつな状態になります。

こうしたコーチ側のネガティブな理由により

生徒が不利益を被ることがないように、

できる限りの言葉で、様々な角度から子供に解説を行い、

自ら他の人に説明できるくらいに子供の中に

「走りの理論」を浸透させることによって

圧倒的に結果を出しているわけです。

コメント