「毎日のようにサッカー(野球、ラグビー)やらせている割には、

その他の運動が下手くそ…」

なぜスポーツをたくさん習わせているのに

スポーツ万能とは言い難い状態が起こるのかを解説します。

本日の質問

内川

こんにちは、陸上アカデミアの内川です。

今日は「スポーツはできるけれども運動神経が良いわけではない」

ということについてお話していきたいと思います。

あなた

私が学生時代に通っていた高校では

スポーツ推薦で全国的に活躍する選手が多くいる学校でした。

しかし、体育などで球技やマット運動などをすると

全てに万能に対応できるはおらず、

自分がやっているスポーツ以外できない人しかいませんでした。

なにかに特化すると他のスポーツはできなくなるものなのでしょうか?

小学生の息子はサッカーを週に4回、

水泳を週1回行っているのですが、

ドッジボールや器械運動が苦手のようです。

息子をスポーツ万能にしたいのでお願いします。

今日はこの質問に回答していきます。

まとめると

- 小学生の子供がいる

- サッカー、水泳を習っている

- 他の種目が苦手

- 自分がやっているスポーツ以外もできるようになるには?

ですね。 ではここから回答していきます。

結論

【今日の結論】

技術習得に膨大な時間をかけるのではなく、

その技術を発揮できる身体を作ることにリソースを割くべき

ではなぜ「技術を発揮できる身体を作ることにリソースを割くべき」

という回答になるかを解説します。

1.やっぱり子供の運動能力は落ちている!?

1.1.毎日のように小学生の運動を見ていて思うこと

僕は陸上アカデミアという陸上教室で

毎週子供達のかけっこを見ていますが、

レッスンで子供たちを見ていて思うことがあります。

それは“スポーツをやっている”割に運動能力の低い子がいるということです。

この”スポーツをやっている”というのは、

週1日サッカーをやっている程度ではなくて

週5日サッカーをやっていたり、

他にもラグビー・野球・水泳という

たくさんの競技を掛け持ちしている場合もあります。

いずれにせよ人生の多くの時間を競技スポーツにかけている割には、

その子自身の身体能力が低いままということが

往々にして見受けられます。

1.2.数十年での子供の運動能力の推移

ここで僕自身が小学生だった20年ほど前の、

スポーツができる子供のイメージを思い返してみたいと思います。

もちろん僕もスポーツはできたのですが、

その当時の運動ができる子というのは、

習っているのはサッカーだけれども

普通に足も速いし、

休み時間にドッチボールがあればドッチボールもそこそこできる子であり、

他の球技において野球をしてもバスケをしてもそこそこできる子、

その他にもマット運動・鉄棒も基本的にはできる子というのが、

運動のできる子と捉えていました。

誤解を恐れずに言ってしまうと、

運動に関して何でもできた子と何もできない子に分けられたということです。

もちろんここは二極化ではなくてグラデーションがありました。

ここで、できる・できないということ1~5 の数字

(5をよく出来た子ということにして)分類します。

- できない

- まあできない

- 普通

- まあできる

- できる

すると5の子はサッカーをやっても5、

マット運動やっても基本的には5でした。

そして、4の子はサッカー・野球・マット運動をやっても4でした。

最後に1の子がサッカー・野球・マット運動をやっても全て1だったというのが

20,30年ほど前の小学生の運動事情でした。

| A君 | B君 | C君 | D君 | E君 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 野球 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| サッカー | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| 器械体操 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

| 水泳 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

1.3.現代の子供の運動能力

しかし、今の運動ができる子はいかがでしょうか?

サッカーで5だったとしても、

野球で2・水泳で3・マット運動で1になるということが

往々にしてあります。

| A君 | B君 | C君 | D君 | E君 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 野球 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |

| サッカー | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |

| 器械体操 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |

| 水泳 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |

実際にレッスンを行っていて

週5で野球をやっていてもボールが全く蹴れないという子や、

週5でサッカーをやっていてもボールが全く投げられないという子、

野球、サッカー、ラグビーなど多くのスポーツをやっていても

どこか不器用な子などが存在します。

(特定の子を指しているわけではないので、

状態とスポーツと頻度をごちゃまぜにしています)

もちろん満遍なく出来る子もいますし、

そういった子供に育てるのが陸上アカデミアのミッションです。

もしかするとここまで読んでいただいて

「あ、それうちの子!」と思い当たる方もいるかもしれません。

ここで一体何故そうしたことが起こるのか。

ということについて考えてみましょう。

子供の運動能力の推移┃グラフ付き(これから執筆)

2.それは運動が上手なのか、その動作が上手なだけなのか?

スキルの上達という観点から見ると、

スポーツの上達と運動神経を分けて考えることが大切です。

2.1.もしかして時間をかけてその動作が上手くなっただけ?

例えば小学1年生に円の面積を求める方法を

教える場合を考えてみましょう。

もちろん小学1年生なので掛け算や小数という概念はありませんし、

分かりません。

しかし電卓を与えて、毎日このように教えたらどうでしょう?

初日は半径2cmの円として

内川

今日はこの真ん中から丸までが2だから2を押して、

次に✕(乗数)を押して、もう1回2と✕押して、

最後に3.14って押すと答え出るよ

次の日には半径3cmの円なら、

内川

今日はこの真ん中から丸までが3だから3を押して、

次に✕(乗数)を押して、もう1回3と✕押して、

最後に3.14って押すと答え出るよ

次の日は半径4cmの円なら

内川

今日はこの真ん中から丸までが4だから4を押して、

次に✕(乗数)を押して、もう1回4と✕押して、

最後に3.14って押すと答え出るよ。

早い子なら2日目の時点で

「丸の半分✕丸の半分✕3.14で答えが出る」と気づきますよね?

半径の意味も、✕の意味も、小数点がわからなくても、

答えだけは出ます。

つまり「計算はわからないけど答えだけ分かる状態」ということです。

スポーツに当てはめると、これがまさに、

あるスポーツだけできているお子様の状態です。

通常であれば四則演算やって、小数をやって、

四角形の面積に求め方をやって、

角度を習ってから円の面積の求め方を学習します。

これらをすっ飛ばして、

いきなりあるスキルだけ習得しようとしている状態です。

算数に初歩・基礎・基本があって応用があるというように、

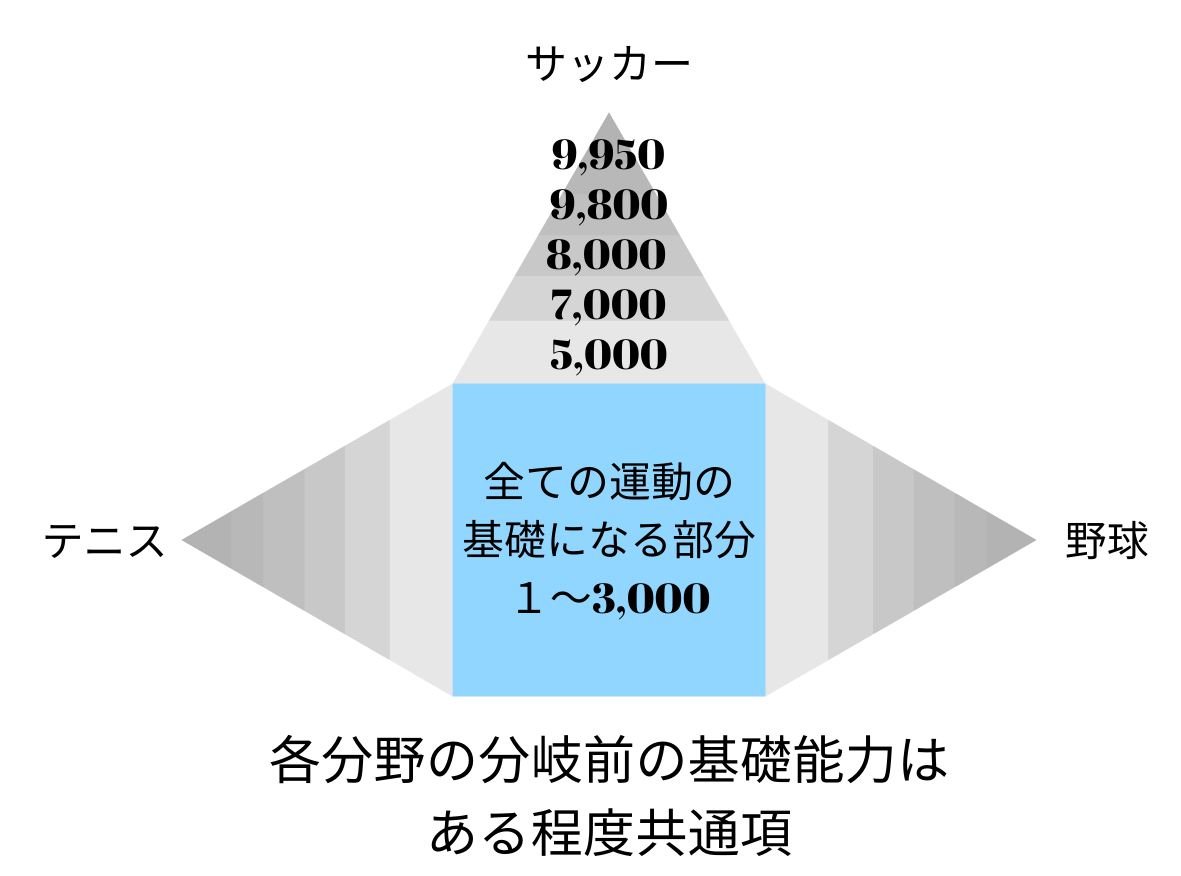

スポーツに関してもピラミッドがあります。

ということは必ず1から習得しなければならないのです。

2.2.能力というのは前後関係が大切という話

ここで例えばサッカーが上達するために1~10,000の項目があるとし、

便宜上数値の区分をこのように分けるとします。

| 幼稚園 | 1~ |

| 小学 | ~1,500 |

| 中学 | ~5,000 |

| 高校 | ~7,000 |

| 大学 | ~8,000 |

| J1 | ~9,800 |

| 日本代表 | ~9,950 |

| ヨーロッパ組 | ~10,000 |

この表を見るとわかるように、

仮に J リーガーになろうとすると9,500以上の点が必要です。

そしてスポーツとは自分の身体を動かすという特性上、

基礎的な部分は競技特有のテクニックといより、

どのスポーツにも共通する身体の使い方になります。

そしてもちろん、

上達のためには1の後に2をやり、2の後に3をやります。

ドミノのイメージですね。

ここで大切なことは「ドミノは順番に倒してこそ全て倒せる」ということです。

ということは、途中で欲を出して無理に、

2,387や3,978のポイントにチャレンジしないということになります。

「欲?」と思われたかもしれませが、これは様々な要因があります。

YouTubeで見つけた、スクールで言われた、

友だちに言われた、お兄ちゃんに言われた、

テレビや雑誌で特集していた。

様々な誘惑が考えられます。

結局、流行りに流されて「〇〇式」みたいなものに手を出すと

遠回りだし騙されるということです。

2.3.勉強だと当たり前のことが、スポーツには適用されていない現実

スキルは順番につけなければならない。

勉強ではこれが当然とされていますし、誰もがそう思います。

一部のごく天才児を除いて、

普通の中学生で東大の入試問題を解こうという子はいませんし、

解かせる親もいませんし、塾の先生もいません。

でもそれがスポーツになると、

中学生に日本のトップや海外の超一流選手の練習内容や

スキルを身に着けさせようと周りの大人が働きかけ始めるんです。

理由は2つ。

- 周りの大人がわかっていない

- 大人の周りが騙している

です。

2.3.1.周りの大人がわかっていない

これは更に大人が身内なのか、他人なのかで分けることができます。

身内であればまあしょうがないかなとは思います。

ほとんどの場合お父さん、お母さん、

おじいちゃん、おばあちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃんは

スポーツ指導においては素人だからです。

あなたも仕事の専門分野で、

「それって○○したほうが良くない?」と気軽に言われたら

「(いやいや素人が何を言っている…)、そうじゃなくてね…」

と言いたくなりますよね?

それと同じなんですが、

なぜかスポーツは教えられると思ってしまうのですよね。

まあ知っていたほうがいいのはいいですが、

皆さん自分の日常が忙しいので、

なかなか子供のスポーツ上達のために、

学習しようという気にはならないですよね?

僕もこの仕事していなければわざわざ学ばなかったと思います。

こっちは仕方ないとして、許せないのは他人の方ですね。

2.3.2大人の周りが騙している

他人ということは何かしらの利害関係で成り立っているわけです。

その殆どの場合は金銭を媒介としたコーチや監督、

オンライン指導などのはずです。

とすると、報酬の対価として成果を提供しなくてはなりませんが、

そこに対してスポットでの知識提供というのは、

いささかずさんすぎるのではないでしょうか?

また、一部というか少なくないクラブが

無料のボランティアで成り立っていますが僕は反対です。

理由は指導者側に指導スキルを向上させるインセンティブがないから。

僕がボランティアコーチに懐疑的である理由は、

こちらで詳しくお話しています(完全に個人の見解です)。

ボランティアコーチに反対の理由┃アガリのコーチは除く(これから執筆)

2.4.あなたが得ている知識や子供が練習しているスキルは本当に繋がっているのか?

大人の周りが騙している例として、

テレビやネット・ YouTube 等で J リーガー本人が

解説動画として J リーガーの動きを解説している例を挙げます。

もちろん J リーガーの動きなので9,500点以上の内容です。

ここで仮に9,731点目の項目を解説しているとします。

解説者や本人の視点とするとそれは間違っていないです。

なぜなら Jリーガーは9,731点目ができていて

それゆえ活躍していますし、

解説者もできている人の動きを解説しているだけだからです。

でもユーチューバーやブロガーがJリーガーの動きを解説する理由は、

あくまで多くの人がそのブログや YouTube 動画を

見ることによって収益を出すことです。

つまり「見せるための動画」になるわけです。

タメになるではなく見せる、もっというと

クリックさせるための動画や記事になるわけです。

するとどういったタイトルがつくでしょうか?

当然のことながら「これで君もバロンドール!

メッシのドリブルテク15選!」みたいな内容になります。

ここで考えなければならないのは、

メッシがバロンドールを取れるのは

15個の超絶ドリブルテクがあるからではなくて、

1万点が取れているからです。

つまり能力120の小学生が、

9,731点目のポイントだけ抜き出して練習して

「超絶シザース」ができるようになったとしても、

それ大して意味はないということです。

もちろんそこに対してすごく時間かければ、

9731点だけ取ることはできるかもしれないです。

しかし、そこには土台がありません。

そのため、9730や9732項目目の

前後の能力を発揮することができないわけです。

ただの「その場で超絶シザースができる小学生」であり、

それ以上でもそれ以下でもありません。

ボールを予知する能力も、グランドを俯瞰してみる視点も、

素晴らしいスピードがあるわけでもなく、

「ただその動きが上手くなっているだけ」なわけです。

この視点が非常に大切です。

ではなぜこうした「特定の技術だけ上手くなる」という事象が

発生するのでしょうか?

3.スポーツを習っているのに苦手なスポーツができる理由

ここでやっとこの記事の本流である「なぜスポーツを習っているのに

苦手なスポーツがあるのか」を解説していきます。

その理由は3つです。

- 3つの間の減少

- 体育のスポーツ化

- 結果としてスポーツの競技スポーツ化

です。

それぞれ見ていきましょう。

3.1.3つの間の減少

まずは3つの間の減少についてです。

僕自身が小学生だった頃、父親から

「もっと外で遊べ、俺は子供の頃はもう日が暮れるまで

友だちと鬼ごっこして泥だらけになって遊んでいたぞ」

ということを言われた覚えがあります。

つまり僕が小学生だった20年前ですら、

そのまた20年前と比べて運動量が減っているのにも関わらず、

その僕から見ても今の子供は本当に遊んでないなと思います。

その理由がまさに3つの間の減少です。

ここ数十年で劇的に減ってしまった「間」それは

- 時間

- 空間

- 仲間

それぞれ解説していきましょう。

3.1.1.「時間」の減少

時間の減少というのは、

運動する時間が減ってしまったということです。

これは放課後が習い事で忙しくなってしまっていたり、

運動以外の娯楽が増えすぎてしまったこと、

共働きや核家族化が進み、

大人と子供で遊ぶ機会が減ったことなどが関係します。

今の子供と話していると本当に時間がないなと思います。

塾やスポーツの習い事をほぼ毎日入れ、宿題をして、

YouTubeを見て、友だちとゲームをします。

正直大人も学校と習い事が仕事に置き換わっただけで

同じような生活しているのですから、

忙しい大人と子供が揃っていれば

なおさら運動する時間は取れませんよね。

3.1.2.「空間」の減少

続いて2つ目の運動する空間が減少してしまったということです。

これに関しては周りを見ていただければわかるかと思いますが、

まず運動ができる空き地でしたり公園というものの

絶対数が減ってしまいました。

そしてただでさえ減ってしまった公園で

ボールを使ったりすることができなくなっています。

僕が小学生の頃は自転車で3分の場所に、

野球のネットがついているグランウンドがありました。

そのため、1周グラウンドがまるっと覆ってあるので

そこで放課後に友達と集まって、

どこにお金を払うでもなく・どこに遠出をするわけでもなく

思う存分野球ができました。

もちろん公園なので遊具もあり、

鬼ごっこやドロケイをすることもできました。

実際の公園

このように、自由に運動能力を伸ばすための場所というのが減っています。

他にも危ないという理由で撤去される遊具たち。

老朽化で撤去や動かないようにされるのは

ある種仕方のないことだなと思いますが、

危ないから撤

この「危ない」「辛い」という問題に関してはこのあと解説しますが、

とにかく子供がその創造性を発揮し、

思いっきり遊びながら自分の身体のコントロール能力を育むという環境が

失われているのは間違いないと思います。

3.1.3.「仲間」の減少

友だちと鬼ごっこするには最低でももう1人いないといけません。

これは本人が「時間」を取られた結果、

その子と友だちと遊ぼうと思っていた「仲間」が取られた

ということと同義です。

以上の3つの「間」の減少によって、

子供の運動時間が減っており、

結果的に基本的な運動能力が低下しているわけです。

3.2.体育のスポーツ化

続いての理由は体育のスポーツ化です。

これはどういうことかというと、

体育が「身体を育てる」ではなく、「スポーツ」になっているということです。

3.2.1.そもそも体育とはなにか?

ここで質問ですが、

学生時代に国数英理社全教科好きだった人いますか?

僕は理科以外特別好きではありませんでした

(好き嫌いとできるできないは別問題です)。

では嫌いだからやらなくていいかというと、そんなわけないですよね?

嫌いでも苦手でもやらないといけないです。

九九や英単語を覚えるのがツラいと言っても、

それはやらなくてはいけないツラいです。

何が言いたいかというと、

「教育ではある程度ツラくて嫌だけど

やらなくてはならないことがある」ということです。

体育とはphysical education、つまり身体学習なので、

身体の動かし方を学ぶ行為なので

体育がつまらなく、ツラいのはある種当然なわけです。

そしてそのつまらない中で、

上達(ここでいう上達とは身体操作技術の上達)があれば

なおよしということです。

それが今の体育は「運動ができる身体を育成する」ではなく、

圧倒的に「自分の身体でスポーツをする」に振り切っています。

3.2.2.実際にあった体育の評価方法

これは実際にあった体育の話なのですが、

カリキュラムはサッカーでした。

3ヶ月続いたのですが、フットサル用のコートで

ひたすら5人チームのサッカーをやらせて、

最終的にリフティングを30回以上できたら5という評価方法でした。

説明も指導も何もなしで、普段は試合で試験だけリフティングです。

サッカー部はその30回の中で技を3つ入れなければならないという

ハードルがありましたが、全体的に意味がわからない評価方法ですよね。

もはや「体育、physical education」の体をなしていません。

なんてことはない、これは僕の高校のときの体育でした。

実際に学校で行われている体育なんてこんなもんです。

3.2.3.体の育て方を教えない体育

2021年秋の運動会に間に合うくらいのタイミングで

「運動会最速必勝ガイド」という無料プログラムを

お配りしているのですが、そこの感想にこんなものがありました。

スタートが重要と分かっていても、

具体的な方法は何も知らなかったことを実感しました。

運動会の動画を見ても、

我が子だけでは無く殆どの子が間違ったスタートの仕方だったので

学校では走り方を何も教えてくれていないことにも気がつきました。

早速取り入れたいと思います。

そうなんですよね、学校では運動の基本中の基本である

走り方すら教えてくれないわけです。

こんな授業をしていたのでは、育つ能力も育たないですよね。

つまり、学校教育機関に身体の使い方をマスターするような

授業だったり、機会というものを期待するのはどうか?ということです。

期待をするなというわけではないんですけれども、

期待をした結果思うような結果が得られなかったからといって、

それを怒ったところで手遅れということですね。

とはいえ嘆いていても仕方ないので、

これは個別で各家庭が取り組まなくてはならないわけです。

そして陸上アカデミアはこうした

「本来学校の体育で育むべき運動の基礎能力を高めて送り出す」

ことを方針に運営しております。

こうした陸上アカデミアの方針が上手く実を結んだ例を

参考に見てみましょう。

3.2.4.身体の使い方を学べば大体の運動は、できるきっかけを掴めている

その子は走るどころか運動全般が苦手で入会しました。

かけっこは遅い、ボールは投げれないし捕れないし蹴れない。

何をやっても基本的にうまくはいかないのですが、

そこで腐ることもなく、

「リレーの選手になる!」という目的を達成するために

日々真剣にレッスンに向き合いました。

そうして運動の初歩のところを下から積み上げてった結果、

体の動かし方が上手になり体育が全般的にできるようになり、

念願のリレーの選手にもなりました。

その後上手になった身体の使い方を、

そのまま自分のやりたかった球技に転換して、

今も熱中している例もあるのです。

このように昔の様に初歩的な体のつくり方をマスターする機会があれば

かつてのような、スポーツ万能な子供が勝手に生まれますし、

やらなければ生まれないだけです。

そしてその初歩基礎といった土台がないなかで、

専門的な種目練習を行うための時間とお金だけを投下したところで、

その種目しかできない子供が出来上がるだけということですね。

ここまで非常に長い話をしてきましたが。お付き合いいただいた方は、

冒頭の「20年前はサッカーができた子は野球やドッジボール、

器械体操、マット運動も上手にできたけれども、

今は全ての種目ができる子が少ない」という理由が

お分かりいただけたかと思います。

ここまで来たら結論まであと一息です。

スポーツ万能な子が減った最後の大きな理由として、

ジュニアスポーツの競技スポーツ化があります。

4.ジュニアスポーツの競技スポーツ化が運動万能な子を奪っている

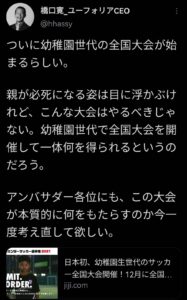

4.1.止まらないジュニアの競技スポーツ化

このブログを執筆している最中に丁度こんな記事を見かけました。

サッカーにおいて幼稚園生から全国大会を始めるという内容です。

つまり4歳や5歳といったまだまだ右も左もわからない状況で、

勝つための競技スポーツというものを始めていかなければならないということです。

4歳や5歳の幼稚園生ならず、

小学生でもほとんどの子供は、

まだ本気で競い合うということの本当の意味が分かっていないと僕は思います。

わかっていないというより

判断をする上での情報が少なすぎて正しい判断が出来ない

と言った方が正しいでしょうか?

それは子供に「試合に出たい?出たくない?」と言ったら

「出たい!」と言うに決まっています。

誰だって試合を見ているよりも出たほうが楽しいのはわかっています。

ただ、あまりに善悪の判断ができない時期だったり、

基礎の重要性がわからない時期に勝つことを最大の目的にしてしまうと、

それ以降の競技人生全てが勝つための練習だったり、

勝つためのプレーだったり、勝つための考え方ということをし始めます。

僕はこの「競技スポーツという方向性」が

非常に良くないと思っています。

なぜなら身体の使い方を覚えるための初歩、

それから基礎といった練習をするよりも、

試合で活躍できる能力に直結する練習の方が

効率が良さそうに見えるからです。

で、一度この「競技スポーツ」というゲートをくぐったら、

その後そこから出て基礎能力を高める方向にシフトすることは

至難の業です。

理由は「短期的視点では勝利に直結しているように見えないから」です。

「自分(自分の子供)が身体操作や基礎能力を高めている間に、

他の子は技術的練習をしていてレギュラーに近づいている」

というある種の強迫観念にかられて、一時停止することができません。

走り出したら止まれない、チキンレースになってしまうというわけです。

結果的にサッカー(サッカーで経験&練習したシチュエーション)はうまいけども、

ほかの能力が全く育っていない子供が出来上がるわけです。

4.2.善悪は置いておいて企業が存在するのは利益のため

なので冷静に考えたらやめた方が良いんですけれども、

やはり子供に活躍してほしいということや、

やる気になっていることも応援したいという親心で、

その道に突き進んでしまうんだと思います。

そして主催している側は

親がやる気になっているのであれば、

そこに商品(この場合だと大会やスクールや特別練習)を

投下してあげることによって需要が生まれます。

新しい市場を開拓できるということですね。

結局そこにお金が流れます。

なので、主催側はやらない理由がないんですよね。

ただ、結果的にこうした

ジュニアや育成年代の過度な競技スポーツ化によって、

本来幼少期に育まれるべき満遍なく運動ができることだったり、

万能な身体の使い方が育たない子供が増えてしまっているというわけです。

4.3.子供の方向性を提示するのは親の役目

先程もお話したように子供に「試合出たい?」と聞いたら

「出たい!」と言うに決まっています。

そこで

あなた

子供も出たいって言ってるから

もっと試合に出られるようなチームに入ろう!

と競技スポーツ一直線になるのか、

こうした背景をきちんと説明して

あなた

子供が中学や高校で活躍できるように

今は勝つための能力ではなく、

基礎能力を高めるための時間にしよう

と自制心を持って舵を切るのかを決めることができるのは、

こうしたバックグラウンドを理解している大人であるあなただけです。

ここまでは現実を淡々とお伝えしてきましたが、

実際に僕が

あなた

自分の子供をスポーツに関してどう育てるのか?

と聞かれたら、

内川

小学生時代は基礎的な運動能力と運動万能感をひたすら高める

と答えます。

なぜならまだ身体も大きくなっている途中ですし、

神経的に発達もしている途中だからです。

この満遍なく能力を延ばしていかなければならないところで、

特定の動きにだけ時間を投下してしまったら、

どのような結果になるでしょうか?

体育のスポーツテストでやる種目は

- 握力

- 上体起こし

- 長座体前屈

- 反復横とび

- 持久走

- 20mシャトルラン(往復持久走)

- 50m走

- 立ち幅とび

- ハンドボール投げ

の9種目ですが、

現実のスポーツだったり動きはそれこそ無数に存在します。

その中である種目だけに時間というリソースを全投下するのは、

ギャンブル以外の何物でもないというか、

負けが決まっているギャンブルにオールインするようなものですね。

幼稚園から算数だけ習わせて、

小中学生のときに「なんでうちの子は国語が苦手なんだろう?」

と首を傾げているのと同じです。

そりゃやらせてないんだから当たり前でしょと。

それを避けるために、「基礎的な運動能力と

運動万能感」です。

基礎的な運動能力があれば、

現代の小学校で運動無双することは何ら難しことではありません。

そうすると「ああ、自分は運動得意なんだ」と勘違いし、

より運動に積極的になり、ピグマリオン効果で更に

「自分は運動得意なんだ」という勘違いが加速して

最終的に本当にスポーツ万能に仕上がる。

という未来のための仕込みです。

ピグマリオン効果

教育心理学における心理的行動の1つで、

教師の期待によって学習者の成績が向上することである。-Wikipedia

4.4.最初の判断が競技の上手下手になってはいけない

先程ご紹介した運動が全くできなかったけれども、

陸アカで基本的な身体の使い方というところを習得し、

楽しそうに野球を行っている彼がもし仮に

「自分は運動があまり得意ではないけれども、

野球がやりたいから野球やろう!」と志、

週に3回や5回といった野球の練習を入れたら

こうはならなかったと思います。

野球の体験に行ったところで自分が上手に出来ないこともあり

あまり楽しめないでしょうし、

もし仮にチームに入ったとしてもおそらく

勝つために練習をするので試合で使えない子に

それほど多くの練習時間をかけることはないと思います。

結果として活躍する機会はないだろうし、

それによって自分が運動が得意になるという経験も一生できずに

「僕はスポーツが苦手なんだ…」とあきらめる人生が待っているということです。

さぁ、この結果を大きく分けた要因というのはいったい何だったのでしょうか?

それはただ単に取り組む順番です。

万能な身体を先に作ってそのあとに自分のやりたい種目を行ったのか。

先にやりたいことがあっていきなりやってしまったのか。

という本当に小さな違いだけです。

最後に、この順番を守らずに専門種目、

それも勝つための専門種目に進んでしまうと、

結局将来の技術習得も遅くなるという話をしたいと思います。

4.3.基礎がないと結局将来の技術習得も遅くなる

Aくんは上手に動かない身体で、

仮に10回中3回狙った動きができるとします。

これで100回練習しても、

スキル習得の練習になってる実質回数は30回です。

そのスキルを習得するのに1,000回の練習が必要とすると、

3,333回もトライしなくてはならないです。

一方これがきちんと体の動かし方を学んだBくんは

10回中8回狙った動きができるとします。

すると1,000回練習するのに1,250回で済みます。

その差2,083回。

つまりAくんが技術①を習得している間に、

Bくんは技術②も習得し終え、

技術③の練習に入っている状態です。

この差は永遠に埋まらないどころか一方的に開いていくばかりです。

つまり基礎が全く無い思い通りに動かない体で

どれだけ時間をかけて練習したところで、

基礎のある子には勝てないということです。

4.5.にも関わらずチームの練習は非効率

なのでたくさん時間をかけて場当たり的なスポット練習をするよりも、

論理的で理にかなったメソッドで下から運動能力を向上させていく

ということが大切だということです。

ここには現代の子供を取り巻くスポーツの環境にも

原因があると思っています。

今のスポーツ指導のやり方を考えた時に、

明らかにその「10,000点のポイントをアトランダムに出題し、

たくさんの時間とお金というリソースを投下して

上達させているような非効率的なやり方」ではありませんか?

だから時間をかけるとサッカーはできるけれども、

他の運動ができないということが起きてくるわけですね。

「提供するものはドミノ式の順番ではないのに、

ただ単にセンスが良く、

その技術が積み重なっている子だけを優遇する」。

これでは一握りのスーパースターと、

大部分の落ちこぼれが出るだけです。

今一度、ジュニア世代のスポーツは思った以上にセンシティブ

という一面もご理解いただければと思います

4.4.最初から体の使い方を練習していれば3つのメリットがある

先に身体の使いかたの初歩、基礎をマスターしている子供は

技術習得の時間が短く済むという話をしてきましたが、

他にもメリットはあります。

- もちろん技術が高くなる

- 疲労が少ない

もちろん身体を思い通りに使えるの子の方が

同じ技術を習得しても発揮できるレベルは高くなりますよね?

それから効率的な身体の使い方をするので

同じ動きをしても蓄積される疲労が減ります。

そして同じ技術を習得する上での練習時間も少なくなるので、

総合的な練習時間が短くなるので疲労度合いも減ります。

結果的にケアをする時間が少なくて済むかもしれません。

そうすることによって他のことで時間が使えて、

勉強に時間を当てたり読書をしたりゲームをしたりする時間ができ、

子供の成長にも間違いなく良いはずです。

理想はこうであり、僕自身子供ができたらこう育てたいと思っておりますが、

現実は真逆です。

そこの事実に目を向けた(というか理解していない)指導者や親が、

全く正反対の「できるまで練習するんだ!!」みたいな根性論を子供に押し付け、

素直な子供は膨大な時間をかけて練習をし、

少しの技術と膨大な疲労を積み重ねて

最終的にオーバーワークで怪我をするわけです。

5.子供を将来活躍させたいのであれば、「今」の使い方を改めるべき

| 幼稚園 | 1~ |

| 小学 | ~1,500 |

| 中学 | ~5,000 |

| 高校 | ~7,000 |

| 大学 | ~8,000 |

| J1 | ~9,800 |

| 日本代表 | ~9,950 |

| ヨーロッパ組 | ~10,000 |

これは記事の前半に登場させた仮定の数値ですが、

結局将来活躍したいのであれば1点2点を大切にしていきたいです。

この1点2点で上のレベルに行けるかが変わることもあるからです。

そんな超タイトな競争をしている中で

成功数が3/10なのか、8/10なのかは

結果を大きく左右すると思いませんか?

中高時代は毎日の様に部活漬けになるので、

自分のメインスポーツ以外の能力を伸ばしている時間はありません。

となったらその能力の基礎を作れるのは、

お子様のスポーツ人生の本番ではない小学生時代の今だけなのです。

もし「うちの子スポーツさせているのになんか運動神経悪くない?」

と思った場合は、一度立ち止まって初歩、

基礎的な身体能力を高めることをオススメします。

.

.

.

ここまで読んでいただいて

「え!身体の使い方!?じゃあ体操教室入れなきゃ!!」

と焦って調べだそうとした方は、

今回僕が伝えようとした事が全く伝わっていないので、

もう一度この記事を最初から読み直していただきたいと思います。

今結果が出ている人に見るときは

「今」に注目するのではなく、「今までの積み重ね」に注目しなくてはなりません。

見えやすい派手な花の部分を見るのではなく、

その花を支えている茎や葉、もっというと

地の下に埋まっている根の部分を注意深く観察し、真似しなくてはいけません。

その見えない部分こそが全種目共通の3,000だったり、

その上の種目ごとの積み重ねなわけです。

なので今の勝ちを拾いすぎるのではなく、まずは自力をつけ、

本当に価値のある将来の勝利に結びつけていただきたいと思います。

その舵切りをできるのは、親であるあなただけです。

まとめ

【今日のまとめ】

技術習得に膨大な時間をかけるのではなく、

その技術を発揮できる身体を作ることにリソースを割くべき

次回の予告

次回は「小学生から大人になるまでスポーツのトップにいることはほぼ不可能だから今の勝利に大した価値はない」という内容です。

お楽しみにしていてください。

コメント