「子供にスポーツの習い事をさせたほうがいいのか?」と聞かれたら

「させるべき!」と即答えますが、

その理由を腹落ちするまで解説しました。

本日の質問

こんにちは、陸上アカデミアの内川です。

今日は

子どもにスポーツの習い事をさせる

メリットって何ですか?

「体力がつく」以外でお願いします。

という質問に回答していきます。

ではここから回答です。

結論

【今日の結論】

スポーツの習い事をさせることは

「運動を得意にさせる」というだけではなく、

「勉強の成績もあげる」

「人生に渡って使える正しい努力の方法を習得する」

という子供にとって最も大切な二つの要因において有効である。

ではなぜ「子供の頃にスポーツの習い事をするべき」

という回答になるかを解説します。

1.運動に対する苦手がなくなる

スポーツが好きな子供のご両親は

すでに子供から「○○を習いたい!」とせがまれて、

すでに始めていると思うのでこの記事を読んでいないと思います。

どちらかというとスポーツが苦手だったり

インドアな子供に対して

スポーツの習い事をさせた方が良いのではないかと

悩んでいる保護者向けに書いていきたいと思います。

なので一番初めのメリットとしては、

運動に対する苦手意識がなくなる

ということを説明していきます。

うちの子は運動が苦手なのか、運動が嫌いなのか

執筆者の内川自身、

陸上アカデミアというかけっこ教室を主宰しており、

その中で体験レッスンを行っております。

これは普通のスポーツ教室の体験参加とは異なり

2時間かかります。

内訳は30分でカウンセリング、

その後1時間でカウンセリングをもとにした

オリジナルのレッスン、

そして残りの30分でカウンセリングで抽出した課題が

1時間のレッスンで解決したかどうかを

フィードバックさせていただくとなっています。

この中で最も大切なのは最初の30分のカウンセリングだと

思っています。

理由は今回の体験の目的というのを

この30分間で聞き出さなければならないわけです。

もっと言うとその30分間に問題の発見だけじゃなくて、

問題の解決方法までも提案しなければならないので

実質ヒヤリングに使える時間は15分です。

そしてこの15分でいつも聞いている質問があります。

それは基本的な運動である

- 走る

- 跳ぶ

- 投げる

- 打つ

- 捕る

- 蹴る

- 泳ぐ

それから

- スポーツ全般

この8つの項目が、

それぞれ好きか嫌いかです。

ここで注意しなければならないのは、

「得意か不得意か」ではなくて

「好きか嫌いか」で聞いているというところです。

「得意」で「嫌い」は続かないし、「スポーツ自体が嫌い」になる

なぜ得意か不得意かではなくて

好きか嫌いかで聞いているかと言うと、

好きで不得意な種目は好きなので練習すれば上手になります。

しかし得意で嫌いな種目というのは

その種目を突き詰めた先に

その子の幸せはないからです。

よくある例としては喘息対策だったり

心肺機能の強化という面で

スイミングスクールに通っているケースです。

陸アカに通ってくださっている方でも

多くの方がスイミングを習っているのですが、

スイミングスクールで毎週のように泳いでいるので

泳ぐのは得意だけど、

泳ぐのは好きかと言われるとそうではない

という子が結構います。

そういう子は往々にして

メイン種目が他にあるわけです。

サッカーだったりラグビーだったり野球だったりテニスだったり。

しかし運動自体の修練度は

幼少期の頃から出来るスイミングの方が高いです。

でもメイン種目の方が好きなので、

この後スイミングを続けるかと言われると

そうではなくやめてしまうわけです。

これを子供の将来まで考えると、

(将来というのは高校生までですね。

多くの8割の子が真剣に部活を行う高校生まで

スポーツを行うと考えると、今が小学校6年生だとしても

そのあと)まだ6年間もスポーツを行うわけです。

とすると小学生の時期は過度な競争で

そのスポーツ自体が嫌いになってしまうよりも、

何でもいいから好きなものを続けて、

「スポーツ自体が好きという状態を維持すること」が

一番大切だと思います。

僕自身がこうした理念のもとに指導しているので、

質問も得意不得意でなくて好きか嫌いかで聞いています。

その結果ご両親の「私も知らなかった!」ということが

結構出てくるのですが、

子供は自分の好き嫌いに関してはかなり素直に答えてくれます。

「嫌い」と言っても「本当に嫌いなわけではない」という落とし穴

このカウンセリングで例えば、

投げるのが嫌い!

と答えた子供に対して僕はこのように聞きます。

うん、嫌いなのは分かった。

じゃあその嫌いなのは

「あんまりやったことがない」から嫌いなのか、

それとも「やった結果出来なかった」から嫌いなのか

どっちだろう?

すると8割くらいの子供は

少しやったけどできなかったから嫌い!

となり、そしてその項目は大体

- 投げる

- 捕る

です。

ただこのあまり行ったことがないから嫌いというのは

小学校低学年ぐらいまでの回答で、

それ以降はあまり聞きません。

そしてそもそも投げるや捕るといった運動動作は

多くの小学校低学年の子供にとって

少し難しい動作になっています。

投げるに関しては「トレーニングの科学的基礎」という本に

載っているのですが、

小学校6年生までに男子は全員きちんと投げられるように

能力が発現するようなのですが、

女子は6年生になっても数割は完璧に投げられるようにはならない

というデータもあります。

とするとそもそも、低学年の子にとっては難しい「投げる」

それから「捕る」。

これが数回やっただけでできずに嫌いになってしまうというのは、

放っておくとある種当然の話ではないでしょうか?

そしてだいたいこういう子には

体験レッスンのウォーミングアップの時点で

投げる動作を解説して練習するのですが、

10投ほど投げると少し上達し、

投げるの楽しくなってきた!

と言います。

5分前には

投げるのが嫌い!

と言っていた子がです。

なので行った経験が少ないから苦手という

苦手意識は、きちんとした教室で習えば

短時間で克服できるものです。

逆に小学生の低学年の時についた運動への苦手意識というものは

その後高学年となって得意になることはかなり少ないです。

とすると、それをそのまま放っておくことは

大人になるまで「投げる」が苦手になる可能性が高いという

選択をしているということになります。

「そのまま放っておくと大きなリスクになるけれど、

少しの投資で得意とまではいかないまでも、

普通まで持っていくことができる。」

それが幼少期における運動能力だと思います。

なので運動に対する苦手意識がなくなるという観点から見たときに、

小学生がスポーツ習い事をすることは

非常に有益な投資です。

2.勉強の成績が上がる

2つ目のメリットが、

運動はなんと勉強の成績が上げるということです。

これはノーベル生理学賞医学賞の選定機関である

カロリンスカ研究所というところのレポートにも記されています。

代表的な研究を3つ紹介したいと思います。

スウェーデンでの体育が学力に与える影響を調べた研究

1つ目はスウェーデン・コーネル地方の研究で

毎日体育の授業のあったクラスと

週2回だけ体育の授業があったクラスの

学力を比較しました。

念のため確認しておくと体育の授業の回数以外の要因というのは

すべて変えずに行っています。

つまりここでは単純に

体育の授業の回数が学力に及ぼす影響が見られるわけです。

単純に考えると体育があると疲れてしまって

勉強の成績が下がるのではないかと思いますが、

結果を見ると毎日体育の授業のあったクラスの学力の方が

週2回だけ体育の授業があったクラスの学力よりも高くなる

ことがわかります。

そしてこの学力が上がったというのは

算数・英語・国語で特に顕著だったということです。

つまり主要3科目の学力は運動することによって上がる

ということがわかります。

これだけでも非常に衝撃的な内容だと思いますが、

その他にも2つ同様の研究を紹介して

さらにこの主張の根拠を強めたいと思います。

アメリカにおける体重や体力と学力を比較した2研究

次はアメリカにおける研究です。

体重とテストの点の関連性

小学3年生と小学5年生の計250人を対象とした研究で

これは体重とテストの点の傾向を調べることを目的としています。

この研究によると肥満気味の生徒は

体重が重いほどテストの点数が低い傾向があり、

一方体力のある生徒は算数と読解のテストで

高得点を取っていることがわかりました。

他にもこちらもアメリカ・ネブラスカ州で

1万人を対象とした調査があります。

体力とテストの点の関連性

こちらの研究によると肥満児の成績は

標準体重の生徒との差は特になかったのに対し、

体力的に優れた生徒はそうでない生徒よりも

算数と英語の点数が高かったということが分かっています。

ここでは3つの研究データをあげましたが、

運動すると勉強の成績が上がるという研究データは

ここには紹介できないほどたくさん上がっています。

そして一つ一つの論文ベースではなく、

こうした情報が一つにまとまっている本があります。

子育てやご自身の仕事にも役立つと思いますので、

運動と脳力の項目だけでもぜひご一読ください。

勉強も運動も「脳を鍛える作業」に他ならない

ほとんどのお父様お母様は

息子それから娘の学力を上げたいと思っていると思います。

まあ学力は気にしないという人はいると思うんですが、

少なくとも頭が悪くなればいいと思う人は一人もいないと思います。

そして学業の成績を上げる=脳を鍛える

ということになります。

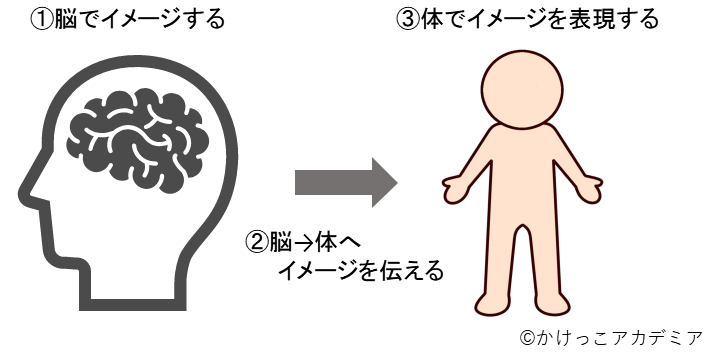

僕が体験の時に体験レッスンの時に話している話なのですが、

運動が外界に見える形で発現するまでには

脳で考え、その考えた結果が神経を通じて

筋肉にまで到達します。

そして脳からの指示通りに筋肉が収縮することによって

運動が発現します。

つまり運動能力を向上させるということはそれすなわち、

脳を鍛えてることになります。

そして脳を鍛えることそれすなわちが学力を上げる

ということです。

とすると、そもそも運動と勉強を分けて考えることがナンセンスで、

脳を鍛えるという大分類の中に勉強・運動があるわけですね。

つまり脳を鍛えるという観点から見ると、

筋肉の大きな収縮があるかどうかという点を除けば

学業も運動も同じなわけです。

脳で考えたことを紙に書けば勉強だし、

脳で考えた通りに身体を動かせば運動になるわけです。

(厳密に言うと指を動かして文字を書けば勉強だし、

重心を動かしていけば運動になるわけです。)

とすると座って脳みそだけを鍛えてるだけよりは、

もちろん座って脳も鍛えるけれども

+α身体全体を動かして脳も鍛えた方が

トータルとしては脳の力は上がるということが

自明(勉強<勉強+運動)かと思います。

運動は血行促進効果もある

加えて運動には勉強では得られない副次的な効果もあります。

それは何かと言うと筋肉を動かすので血流が良くなるんですね。

血流が良くなるとどんないいことがあるかというと、

酸素や栄養といった脳を含めた人間の身体全体が

活動に必要なエネルギーを効率的に運ぶことができ、

かつその活動で生じた老廃物を効率的に除去することができます。

なので「ある程度勉強したら体を少し動かしましょう」

「ストレッチをしたり伸びをしたりしましょう」ということが

子供だけではなくて大人のデスクワークでも奨励されていますよね。

つまり運動は勉強だけでは得られない効果を補完してくれる

ということになります。

以上のことから勉強だけをしているよりも運動もした方が

勉強の成績が上がるということが分かるかと思います。

まあこうした科学的根拠ではなく

経験則からも運動ができる子というのは

勉強ができるイメージがあると思います。

あなたのその経験則が今回の科学的根拠によって

裏付けられたわけです。

3.早めに小さな挫折を味わえる

最後の3つ目の

早めに小さな挫折を味わえるという点です。

これは住んでいる地域によって非常に異なるとは思いますが、

僕は基本的に子供は小さな挫折が少ないと思っています。

こういう話をすると

うちの子は幼稚園や小学校で受験を経験しているので

いくつもの挫折感を味わってると思います

と言う両親からの反対意見もあるかと思います。

そしてそれは確かに挫折です。

挫折を味わってると思うのですが

問題はその大きさですね。

「受験」でいきなり努力の方法は習得できるのか?

受験で落ちるというのは非常に大きな挫折です。

これはこの後も中学高校大学といった受験を続けていく上で、

誰もが身にしみて思ってることかと思いますが、

受験は大きすぎるんですね。

それこそ人生を左右する数少ない関門です。

正直人生を左右するほどの関門は人生で数回の

受験、就職、転職、結婚くらいではないでしょうか?

とすると小学生が経験する挫折としては、

大きすぎると思います。

その大きさの判断基準は

準備開始してから結果が出るまでの期間です。

大抵の受験というのは数年単位で取り掛かります。

中学受験で言うと小4、今はさらに早まって小3というところも

増えていますが、小3の2月~小6の2月までとしてとして

ほぼ3年間の長期戦となります。

もちろんその間に塾のクラス分けテストだったり

様々な模試だったりを受けることはわかっていますが、

いずれにしても頻度が低いです。

どういうことかというと、1度結果が出て

次の目標まで努力をします。

その次の目標までを1サイクルとした時に

そのサイクルが少し長すぎるんですよね。

なので「今の努力がちゃんと成果につながっているのか」が

判断しづらいので、

努力の方法をマスターする手段としては最適ではない

のではないかと思うわけです

(最適ではないと思うだけで適していないとは言っていません)。

小学生のうちは「結果」よりも「プロセス」に重きを置くべき

僕は正直小学生のうちは

勝ち負けの結果よりも、

その結果が出るまでの過程というものに重きを置いて欲しい

と思っています。

理由は小学生のうちの一発勝負で人生勝ちきれないからですね。

もし小学生の勝負(ここで言う勝負とはスポーツの大一番であったり

受験勉強であったりするわけです)で一度勝つと

その後人生で負けないという勝負だったらいいと思います。

一度小学生時代に勝つと最高の会社に就職でき、

一切の不満のない給料が定年までもらえて、

理想の結婚相手が約束され、

何一つ不自由ない未来が待っているというなら良いと思います。

しかしどれだけいい学校に入ってエスカレーターで

大学まで行ったとして、

そこで人生終わりではないですよね。

そこから就職があって、

就職も実はゴールではなくてその入った会社で

どういった仕事の成果を出すかということが求められているわけです。

人生のうちの大部分はこの仕事でお金を得て

生活をしていくというところに帰着すると思いますが、

その他にも結婚だったり友人関係だったり色々な悩みがあるわけです。

その人生すべての問題を小学生のうちの一発勝負で勝つと

逃げ切れるのであれば話は別ですが、

その後も色々勝負をしていかなければならないわけです。

人生の勝負全てを親が手取り足取り二人三脚で

取り組んでいけるならよいですが、そうではないですよね?

大切な勝負というのは往々にして人生の後の方にあって、

子供が一人で取り組まなくてはいけません。

その勝負では「そこまでの人生」で勝負の勝ち方、もっというと

「必勝法を手にしているか」というところが問われるわけです。

18~22歳の大勝負を迎えるまでに子供に「努力の方法」を身に着けさせることが大切

最も大きい勝負は就活で、その実ズバリ

22歳で大学を卒業する時に、

これまでの人生でどれだけ人生の勝ち方を

本気で探ってきたかが問われるわけです。

22年間挑戦して壁にぶつかって、途方に暮れて解決方法を模索して、

悩んでやってみて、また躓いて、それでもまだチャレンジして、

なんとか壁を乗り越える。

傷だらけになりながらもこういう小さい挑戦を積み重ねて

大きな経験を積んだ人にとっては、

その後の人生で特に難しいことはないです。

そのチャレンジを無理やりやらせることができるのは

せいぜい小学生のうちだけで、

その後は完全に子供次第となるわけです。

こう考えたときに、子供の人生を長く目で見ると

小学生の目の前の一勝負に対して価値はないわけですね。

もちろん本人それから家族にとっては

大変価値のある一勝だと思います。

しかし社会的に考えると小学生の時の全国1位というのと、

高校生や大学生での全国1位というのは

明らかに後者の方が意義があると思います。

そしてさらに社会人になって実業団等で日本一になると

種目によってはそれで食べていくこともできるわけです。

とするとその目の前の大して人生に影響をしない小学生の1勝に

執念を燃やすより、今は勝ち方の勉強する時だと割り切って

この挫折をいかにして飛躍に結びつけるかというサイクルを

たくさん回したほうが、人生トータルで考えると勝てるのではないか

と思います。

従って小学生の時期はたくさん悔しい思いをして

次の目標を定め、その目標を一つずつクリアしていく。

努力が報われるという正のスパイラルを

より多く経験することが大切なのではないでしょうか。

結果が出るまでも早いし、改善もしやすいことを考えると

スポーツはその道具として最適だと思います。

つまり子供の頃にスポーツの習い事をさせるメリットは

「努力の方向性を習得する訓練に最適である」ということです。

「努力の方法を習得する手段」としてのスポーツは最強

これは人生をより良くするために受験や就活で勝つには、

正しい努力を一定期間以上継続することが必須

という前提の元の話です。

これが現在でも就活で体育会系が重宝される要因ですね。

別に彼らは基本スペックが高いわけではないです

(むしろ並以下の可能性も大いにあります)。

しかしそれぞれの競技で結果を出しているということは、

その結果自体が正しい努力を一定期間以上継続し

その努力が実を結んだということの証明になるわけです。

これはもちろん勉強における受験と同じです。

より偏差値の高い学校を卒業したということは、

同じ歳に生まれた多くの子供たちの中で

より効率的に正しい努力を長期間継続して

その努力が実を結んだということを表しています。

つまり「受験で難関校に入学する」のも

「スポーツで全国大会出場等の結果を出すこと」も

努力の方向性と継続性をみる一つの指針となるわけです。

他にも音楽だったり芸術だったり将棋だったり何でも良いのですが、

何かの分野である程度の成績を残すということは

正しい努力を継続しその努力が実を結んだ証明になります。

このどれでも良いのですが、いずれにせよ

早期に自分の努力が実る経験は必要であると考えます。

もし一回自分の努力が報われた経験があれば

後はその人生どんな困難が待ち構えていても、

自分で一度成果が出た努力の方法を

今の困難にそのまま当てはれば、

同様の方法でその困難は必ず乗り切れるはずです。

なので生涯にわたって使える正しい努力の方法を習得するために、

幼少期にスポーツに打ち込むのは非常に効率の良い投資です。

スポーツの習い事をすると良いというのは分かったけれども、

では一体どんなスポーツを選べば良いのか?

気になるところだと思います。

ということで次回は子供にスポーツの習い事をさせるなら

どんなスポーツが良いのかということについて解説します。

次回の記事も楽しみにしていてください。

まとめ

【今日のまとめ】

「運動に対する苦手意識の排除」

「勉強成績の向上」

「生涯に渡って使える正しい努力の仕方を習得できる」

という3つの理由からスポーツの習い事はオススメ!

コメント